دراسة استقصائية حول التحدّيات البيئية في ليبيا

ملخّص تنفيذي

تقف ليبيا عند مفترق طرقٍ حرج، حيث تواجه مروحةً واسعةً من التحدّيات البيئية التي تهدّد سُبُل عيشها واقتصادها وصحتها العامة، بدءاً من ندرة المياه، وتغيّر المناخ، وصولاً إلى التوسّع العمراني، والتصحّر، والتلوّث.

تعاني البلاد من أزمة مياه خطيرة تعود إلى الاستهلاك المفرط، وسوء الإدارة، والإهمال، لا إلى ندرة المياه. فليبيا تستهلك كمّيات من المياه الجوفية أكبر مما يمكن استعادته، ناهيك عن أن كمّيات الأمطار التي تهطل لا تكفي لإعادة ملء أحواض المياه الجوفية المتجدّدة. يُضاف إلى ذلك أن جودة المياه وإمكانية الوصول إليها تتفاوتان تفاوتاً كبيراً بين المدن والبلديات الليبية، حيث يتّصل معظم المناطق بشبكة مشروع النهر الصناعي العظيم، إما بشكل قانوني، وإما عبر توصيلات غير مُرخَّص لها، فيما يبقى العديد من المناطق غير موصول بالشبكة. ومن أجل التكيّف مع هذا الوضع، اعتمد السكان على الآبار الخاصة، أو خزّانات المياه، أو مياه الأمطار، أو مزيج من هذه المصادر. كما إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرّر في السنوات الأخيرة كان له أيضاً أثرٌ سلبيٌّ على توفّر المياه، نظراً إلى أن الحصول على المياه يعتمد على المضخّات الكهربائية.

وتتفاوت جودة المياه بقدر ما تتفاوت إمكانية الوصول إليها. ففي حين يحظى بعض المناطق بمياه ذات نوعية جيدة، يحصل بعضها الآخر على مياه مالحة، فيما تصل إلى بعضها مياهٌ ذات جودة رديئة لا تصلح للغسيل، فما بالك بالاستهلاك. أَضِف إلى ذلك أن شبكة أنابيب المياه تضرّرت خلال سنوات الصراع جرّاء التخريب والسرقة والإهمال، ما أسفر عن هدرٍ كبيرٍ للمياه، وعن تلوّثها في بعض الحالات. وفي ظلّ عدم وجود محطّاتٍ كافيةٍ لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحّي، سيكون من الصعب على ليبيا أن تحافظ على مستوى استهلاكها الحالي للمياه.

ناهيك عن ذلك، ألقى النشاط البشري وتغيّر المناخ بتأثيراتهما الكبيرة على البيئة. فالعوامل البشرية، مثل الصراع والتوسّع العمراني والتصحّر، سرّعت فقدان الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وقد أفسح غياب الأمن والرقابة عموماً، على مدى العقد الماضي، المجالَ أمام التوسّع غير المنظّم للمدن الليبية. نتيجة ذلك، شهد الحزام الأخضر حول طرابلس وبنغازي العديد من مخالفات البناء، وأصبحت التعدّيات على المساحات الخضراء في شتّى أرجاء البلاد أمراً اعتيادياً. كذلك أدّت الهجمات العسكرية في المناطق التي طالها الصراع إلى هَجر المزارع، وتسبّبت بخسائر في المحاصيل.

وتتفاقم هذه المشاكل جرّاء المخاطر الناجمة عن تغيّر المناخ، حيث يؤدّي كلٌّ من ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدّلات هطول الأمطار، وندرة المياه، إلى استنزاف موارد المياه. هذه العوامل تتسبّب أيضاً بانخفاض حادّ في الإنتاجية الزراعية. وفي مواجهة هذه المشاكل، تحوّل بعض المزارعين من أساليب الزراعة التقليدية، التي أصبحت الآن غير مستدامة، إلى تقنيات ريّ أكثر كفاءة في استخدام المياه. في المقابل، وفي غياب الدعم الحكومي، تخلّى مزارعون آخرون عن مزارعهم سعياً إلى فرص عملٍ أفضل في المدن ذات الخدمات الأفضل. واللافت أن بعض المناطق المحيطة بطرابلس وبنغازي شهدت استقراراً أو حتى تحسّناً في الإنتاجية الزراعية، وإن كانت هذه الظاهرة تعتمد على الاستخراج المفرط للمياه.

ومع تركّز أكثر من 80 في المئة من سكان ليبيا في المدن الساحلية، أصبح تلوّث المياه والأرض والهواء، جرّاء ارتفاع معدّلات البناء واستخدام المركبات، يشكّل هاجساً كبيراً. كما إن شبكة الصرف الصحّي في البلاد قديمة وتعمل فوق طاقتها، وغالباً ما تتعرّض للانسداد والتكسّر والفيضانات، فيما المدن الساحلية تُفرّغ مياه الصرف الصحّي مباشرةً في البحر، متسبّبةً بتلوّث البيئة البحرية، أو تستخدم “الآبار السوداء” (آبار الصرف الصحّي التي تلوّث الأرض).

فضلاً عن ذلك، يعاني معظم المدن من سوء إدارة النفايات، حيث تتكوّم النفايات الصلبة في المكبّات والمناطق السكنية، ما يضطّر السكان إلى حرقها بشكل متكرّر للتخلّص من روائحها الكريهة ومظهرها القبيح، الأمر الذي يزيد تلوّث الهواء وخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفّسي. وقد ازداد هذا الوضع سوءاً جرّاء أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، حيث أدّى الاستخدام واسع النطاق لمولّدات الكهرباء العاملة بالديزل إلى تراجع جودة الهواء في المناطق الحضرية، ومفاقمة آثار تغيّر المناخ. يُضاف إلى ذلك أن الظواهر الطبيعية مثل العواصف الرملية والغبارية أصبحت الآن أكثر تكراراً وأشدّ حدّةً نتيجة تغيّر المناخ والتصحّر. هذه العواصف تنقل الملوّثات عبر مسافات شاسعة، ما يؤثّر على الزراعة والاقتصاد والصحة العامة.

ومع ذلك كلّه، لا يزال مستوى الوعي بشأن البيئة وتغيّر المناخ منخفضاً، إذ لا يمتلك معظم الليبيين سوى فهم سطحيّ لهاتين المسألتَين، يستند إلى الملاحظة الشخصية. وفي حين قد تكون للأفراد، ولا سيما أولئك الذي يعيشون في المناطق الريفية، تجربةٌ مباشرةٌ أكثر مع التغيّرات البيئية، ثمّة نقص عام في الإدراك العميق لتداعيات تغيّر المناخ الأشمل، وكيفية تأثير الأنشطة البشرية عليها. ويشير غياب ثقافة حماية البيئة إلى أن الهواجس البيئية لا تشكّل عموماً أولويةً لدى المجتمع الليبي أو الحكومة. ثمّة قدرٌ من الاعتراف بأن تغيّر المناخ مسألة خطيرة، وهو اعتراف برز خصوصاً عقب فيضانات درنة، إلا أن الاستجابة العامة تبقى تفاعليةً وقصيرة المدى، ولكن لا توجد استراتيجية شاملة.

وفي ظلّ غياب أيّ استراتيجية حكومية، بُذِلَت محاولات لمواجهة التحدّيات البيئية عن طريق المبادرات المحلية والجهود الفردية. سَعَت هذه الجهود الشعبية إلى رفع الوعي حول قضايا مثل التلوّث البلاستيكي والبحري، والتصحّر، وتدهور القطاع الزراعي، وسوء إدارة النفايات، إلا أن أثرها على أرض الواقع أُعيق بسبب الدعم الحكومي المحدود، والقوانين التقييدية، والقيود المالية. وعادةً ما تكون المبادرات المجتمعية قصيرة الأمد يعوزها التنسيق، ما يجعل أثرَها على المدى الطويل يكاد لا يُذكَر. ثم إن تقدّمها البطيء، وتركيزها الضعيف، حيث تهدف إلى جذب الشباب في المقام الأول، يسلّطان الضوء على الحاجة إلى شكلٍ أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً من التفاعل.

أما المنظمات الدولية، فصبّت عملها في ليبيا على القضايا السياسية، والهجرة، وتمكين المرأة، والتعليم، ولكن لم تركّز بعد على القضايا البيئية. ويمكن لبرامجها في المستقبل أن تقوم على دعم التوعية البيئية من خلال البرامج التعليمية ووسائل الإعلام المحلية؛ ورفع الوعي حول العواصف وكيفية التقليل منها؛ والعمل على زيادة الغطاء النباتي في ليبيا؛ وإجراء الأبحاث حول الوضع البيئي العام والحلول الممكنة.

1. مقدّمة

كان لانعدام الأمن والاستقرار السياسيَّين في ليبيا، على مدى العقد الماضي، أثرٌ كبيرٌ على مختلف القطاعات، حيث تحمّلت البيئة العبء الأكبر. وقد أدّى التركيز الضيّق على القضايا السياسية إلى توسيع الفجوة بين التشخيص العاجل والحلول الفعّالة لمعالجة التحدّيات البيئية التي تعترض ليبيا. ومع مرور الوقت، أرسى هذا المنحى أمراً واقعاً أصبح فيه الحلّ السياسي العاجل الأولويةَ على الدوام، الأمر الذي تحوّل إلى عذرٍ مناسبٍ لتجنّب تنفيذ التدابير البيئية الفعّالة أو لإبطائها.

لكن في العام 2023، أصبحت البيئة نفسها هي المشكلة الملحّة، إذ تعرّض الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، في أيلول/سبتمبر من ذلك العام، للعاصفة دانيال، وهي إعصار متوسّطي شبيه بالأعاصير المدارية. ضربت العاصفة الأجزاء الشرقية والوسطى من البحر المتوسّط، بما فيها اليونان، وتركيا، وبلغاريا، وليبيا،[1] مصطحبةً معها رياحاً عاتيةً وأمطاراً طوفانيةً غير مسبوقة، تراوحت كميّاتها بين 150 و240 مليمتراً،[2] وتسبّبت بفيضانات مفاجئة اجتاحت بقوة العديد من المدن في شرق ليبيا، بما فيها بنغازي، والبيضاء، وسوسة، ودرنة.[3]

وكانت مدينة درنة، الواقعة في منطقة جبلية على طول الساحل الشرقي لليبيا، أكثر المدن تضرّراً من العاصفة، مع العلم أن تعرّض المدينة للفيضانات ارتبط تاريخياً[4] بواديها. لذا شُيّد سدّان فيها للوقاية من الفيضانات،[5] إلا أن شدّة العاصفة دانيال كانت أكبر من قدرة السدَّين، ما أدّى إلى انهيارهما. وقد تسبّبت الفيضانات الناجمة عن العاصفة بتدمير البنية التحتية الأساسية والمباني السكنية، وأسفرت عن خسائر بشرية كارثية.[6]

دمّرت العاصفة دانيال ربع مدينة درنة تقريباً،[7] ما جعلها العاصفة الأشدّ فتكاً في التاريخ الأفريقي المُسجَّل.[8] والعاصفة تُعَدّ الأكثر فتكاً عالمياً بعد الإعصار هايان الذي ضرب الفلبين في العام 2013.[9] وبينما تفاوتت الأرقام الرسمية بشأن الخسائر البشرية، بما في ذلك العدد الإجمالي للضحايا والمفقودين والنازحين، أفاد الهلال الأحمر الليبي بأن حصيلة القتلى تجاوزت الـ11,000 شخص،[10] فيما يُخشى أن 2,000 شخص قضوا غرقاً.[11] وأفادت الأمم المتحدة بأن ما يقرب من 40,000 شخص نزحوا داخلياً،[12] في حين أشارت الهيئة الطبّية الدولية إلى أن عدد المفقودين تخطّى الـ8,500 شخص.[13]

وقد طال الدمار الهائل أيضاً التنوّع البيولوجي الغني والمناظر الطبيعية في المنطقة. ولفت تقريرٌ عن الوضع نشرته منظمة اليونيسف إلى أن قطاع الزراعة تكبّد خسائر جسيمةً في مزارع الدواجن والماشية، فضلاً عن تدمير البساتين.[14] فعلى سبيل المثال، أسفر الضرر الذي لحق بالمزارع والقرى في منطقة الجبل الأخضر عن فقدان أشجار الزيتون والتفاح والتين.[15] كذلك أظهر تحليل أوّلي أجراه مرصد النزاعات والبيئة الأثر المحتمل للعاصفة على التنوّع البيولوجي البحري والساحلي،[16] مشدّداً على أن كمّياتٍ كبيرةً من الرواسب الملوّثة والحطام الناجمة عن الفيضانات يمكن أن تشكّل خطراً على السلاحف والأسماك والطيور البحرية.[17]

جاء الدمار الذي خلّفته العاصفة دانيال ليذكّر بالأخطار المتعاظمة التي يطرحها تغيّر المناخ. فمن الواضح أن هناك حاجة إلى بناء أنظمة مرنة مُصمَّمة خصّيصاً للبلاد من أجل تخفيف حدّة هذه الأخطار والتكيّف معها بفعالية. كما كشفت العاصفة ثلاث مسائل أخرى: أولاً، تشوب مكامن الضعف كلّاً من البنية التحتية في ليبيا، وأنظمة الإنذار المبكر، وآليات الاستجابة، والهياكل الإدارية. فهي كلّها فشلت في توقّع العاصفة أو إدارتها أو تخفيف تأثيرها. ثانياً، كان ثمّة إهمالٌ واضحٌ في معالجة التداعيات المباشرة وغير المباشرة للكوارث الطبيعية على حياة السكان.

ثالثاً والأهمّ هو أن العاصفة أظهرت كيف يمكن لتغيّر المناخ أن يُضاعِف الأخطار، ويتسبّب بظواهر مناخيةٍ متطرّفةٍ يمكن أن تغيّر المشهد البيئي. فقد حذّر العلماء في مبادرة World Weather Attribution أن احتمال هطول الأمطار الغزيرة في ليبيا أصبح أعلى بمقدار 50 مرّةً بسبب تغيّر المناخ الذي شهدته السنوات الأخيرة.[18] وقد أظهرت العاصفة دانيال كيف يمكن لسوء الإدارة والإهمال المتراكم أن يحوّلا الظواهر المناخية، المتفاقمة بفعل تغيّر المناخ، إلى كوارث مميتة. ولذا، من الأهمية بمكان الإقرار بانعكاسات تغيّر المناخ لا باعتبارها حوادث معزولة، بل مشاكل متفاقمة ترتبط باختلال التوازن في الفصول. ففصول الصيف أصبحت أطول وأكثر دفئاً، وفصول الشتاء أقصر وأكثر جفافاً، ناهيك عن أن معدّلات هطول الأمطار تراجعت إلى حدّ كبير جداً في السنوات القليلة الماضية. هذه التغيّرات كلّها جديدة على ليبيا.

الهدف

تهدف هذه الورقة إلى مسح التحدّيات البيئية التي تعترض ليبيا، ولا سيما ندرة المياه، وتدهور القطاع الزراعي والتصحّر، وتلوّث المياه والهواء. وتنظر الورقة أيضاً في مستويات الوعي بشأن هذه القضايا ومسألة تغيّر المناخ، وتُقيّم تصوّرات المجتمع إزاءها والاستجابات الحكومية لها. كذلك تركّز الورقة على انعكاسات كلّ من ندرة المياه والصعوبات الزراعية والتلوّث على الاقتصاد والصحة العامة والمجتمع في ليبيا. فهذه المشاكل أثّرت بالفعل تأثيراً عميقاً على الحياة اليومية، ويُتوقَّع أن تستمرّ في التسبّب بتداعياتٍ سلبيةٍ في المستقبل.

توضح الورقة في قسمها الأول المنهجية التي تركز على السكان التي اعتمدناها في إجراء هذا البحث، وتشرح سبب استخدامها لمسح التحدّيات البيئية في ليبيا. ويقدّم القسم الثاني لمحةً عامةً عن المناخ والجغرافيا لكلّ منطقة من المناطق التي يشملها البحث. ثم تتناول الورقة في القسم الثالث مسائل ندرة المياه، وتدهور القطاع الزراعي والتصحّر، وتلوّث المياه والهواء. وتُقسَم كل مسألة في هذا القسم إلى قسمَين فرعيَّين مع سياقها التاريخي، إلى جانب النتائج المُستمَدّة من المقابلات. أما القسم الرابع والأخير، فيناقش مسألة الاستجابات المجتمعية والحكومية لهذه التحدّيات البيئية، وينظر في الدور المحتمل الذي يمكن للمنظمات الدولية أن تضطّلع به لمعالجتها.

2. المنهجية

يستند هذا البحث إلى منهجيةٍ محورها السكان، تُركّز على تجاربهم الشخصية والملاحظات التي يستمدّونها من تفاعلاتهم اليومية مع بيئتهم. واعتُمِدَت هذه المنهجية إلى حدّ ما بسبب قلّة البيانات المتاحة وجودتها المحدودة. فعلى الرغم من المحاولات العديدة للحصول على المعلومات من الهيئات الحكومية والوزارات في مراحل البحث الأولى، كان من الصعب الوصول إلى البيانات، ناهيك عن أنها كانت على الأرجح قديمة. ولذا، ركّزنا جهودنا على نهجٍ منطلقٍ من القاعدة يستكشف العلاقة بين البشر والبيئة، ويُبرِز أوجه التشابه والاختلاف التي يختبرها الناس في مختلف المناطق الليبية. وهذا النهج يكمّل أيضاً المقاربات ذات الطابع الكمّي أكثر المُتَّبَعة في مصادر أخرى، ما يتيح إلقاء نظرةٍ أعمق على فهم المجتمع الليبي للتحدّيات البيئية ومدى إدراكه إيّاها.

وقد أجرينا البحث الميداني عن طريق المقابلات شبه المنظّمة مع السكان بواسطة مكالمات مُجدوَلة عبر الهاتف أو بالفيديو على تطبيق زوم، مدّتها ما بين 45 دقيقة وساعة. وكانت الصيغة شبه المنظّمة، التي اعتمدناها في المقابلات، الصيغة المثلى للأشخاص الذي قابلناهم ولنا، إذ أتاحت لهم الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم مطوّلاً، وسمحت لنا بطرح أسئلة محدّدة أكثر انطلاقاً من أجوبتهم. فعلى سبيل مثال، غالباً ما كنا نسأل المشاركين في المقابلات، عند التطرّق إلى موضوع من المواضيع، أن يفكّروا في الماضي، وبعد ذلك، كنا نطلب منهم أن يشرحوا كيف تغيّرت الأمور.

وكان من المهمّ، عند اختيارنا الأشخاص للمقابلات، مراعاة الطبيعة المتنوّعة في ليبيا، التي تختلف مناخاتها وجغرافيتها وظروفها البيئية. تواجه المناطق المختلفة في البلاد تحدّياتٍ بيئيةً مختلفةً بناءً على موقعها، وكثافتها السكانية، وحالة بنيتها التحتية، وأنشطتها الاقتصادية، ووصولها إلى الموارد، حيث قد لا يعاني السكان في طرابلس مثلاً من نقص المياه نفسه الذي يعاني منه السكان في سبها. كان الهدف إذاً من اختيارنا المشاركين في المقابلات أن نعكس هذا التنوّع. وهكذا، غطّينا في المقابلات التي أجريناها كلّاً من المناطق الحضرية والريفية في مناطق ليبيا الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والجنوبية. وقد أجرينا مقابلات في الشمال الغربي مع سكان في طرابلس وضواحيها، وبني وليد، وجبل نفوسة؛ وفي الشمال الغربي مع سكان في بنغازي؛ وفي الجنوب مع سكان في سبها وهون.

وقد اعترضتنا أثناء المقابلات تحدّياتٌ ثلاثة رئيسة. أولاً، لم يكن تحديد المشاركين المحتملين في المقابلات بالمهمّة اليسيرة، حيث استغرق الاتصال بالأشخاص والحصول على التأكيدات وقتاً طويلاً، خصوصاً أن بعض السكان لم يجيبوا على طلبات إجراء المقابلات. ثانياً، غالباً ما واجهنا تأخيرات، واضطّررنا إلى تغيير مواعيد المقابلات بسبب مشاكل تقنية، مثل الاتصال الضعيف أو المحدود بالإنترنت. ثالثاً، استغرقت المقابلات عبر الإنترنت عادةً وقتاً أطول للأسباب نفسها. وقد دفَعَنا الجدول الزمني المحدود، إضافةً إلى الوتيرة البطيئة لإجراءات الحصول على المقابلات، إلى إجراء عددٍ من المقابلات أقلّ مما كان متوقَّعاً في البداية. وفي الحالات حيث كانت المعرفة التي تمتّع بها الشخص المشارك في المقابلة دون المستوى المطلوب، واجهنا تحدّياً تمثَّلَ في تحديد شخص آخر، والاتفاق على موعد للمقابلة وإجرائها. ولكن على الرغم من هذه القيود، إن صحة النتائج التي توصّلنا إليها ليست موضع شكّ.

3. لمحة عن المناطق

تستعرض هذه الدراسة التحدّيات البيئية الخاصة بكل منطقة جرى مسحها، في محاولةٍ لإلقاء الضوء على الظروف المناخية، والجغرافيا، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط السلوكية لكلّ منطقة. وبذلك تشرح الدراسة كيف تؤدّي هذه العوامل إلى مفاقمة بعض التحدّيات البيئية في بعض المناطق أكثر من غيرها. على سبيل المثال، تتأثّر التحدّيات المرتبطة بالوصول إلى المياه إلى حدّ كبير بالموقع الجغرافي للمنطقة. ولذا، لا بدّ من تسليط الضوء، في كلّ حالة محدّدة، على السمات المُميّزة للمناطق الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية، والجنوبية، وإعطاء أمثلةٍ حول كيفية تأثير المواقع الجغرافية لهذه المناطق على حياة سكانها اليومية.

يؤثّر تغيّر المناخ على البلاد تأثيراً كبيراً، حيث سجّلت درجات الحرارة ارتفاعاً بمقدار 0.5 درجة مئوية منذ سبعينيات القرن الماضي. ويُتوقَّع أن ترتفع درجات الحرارة، بحلول العام 2050، بمقدار درجتَين مئويّتَين إضافيتَين، ما سيؤدّي إلى موجات حرّ أكثر تكراراً، وزيادةٍ في أيام الجفاف. فضلاً عن ذلك، من المتوقّع أن ينخفض معدّل هطول الأمطار بنسبة 7 في المئة بحلول العام 2050، وأن تزداد شدّة الأمطار عند هطولها.[19]

في ما يلي لمحةٌ عامةٌ عن كل مدينة شملتها الدراسة، تفصّل منطقتها المناخية،[20] والتحدّيات البيئية المحدّدة التي تواجهها.

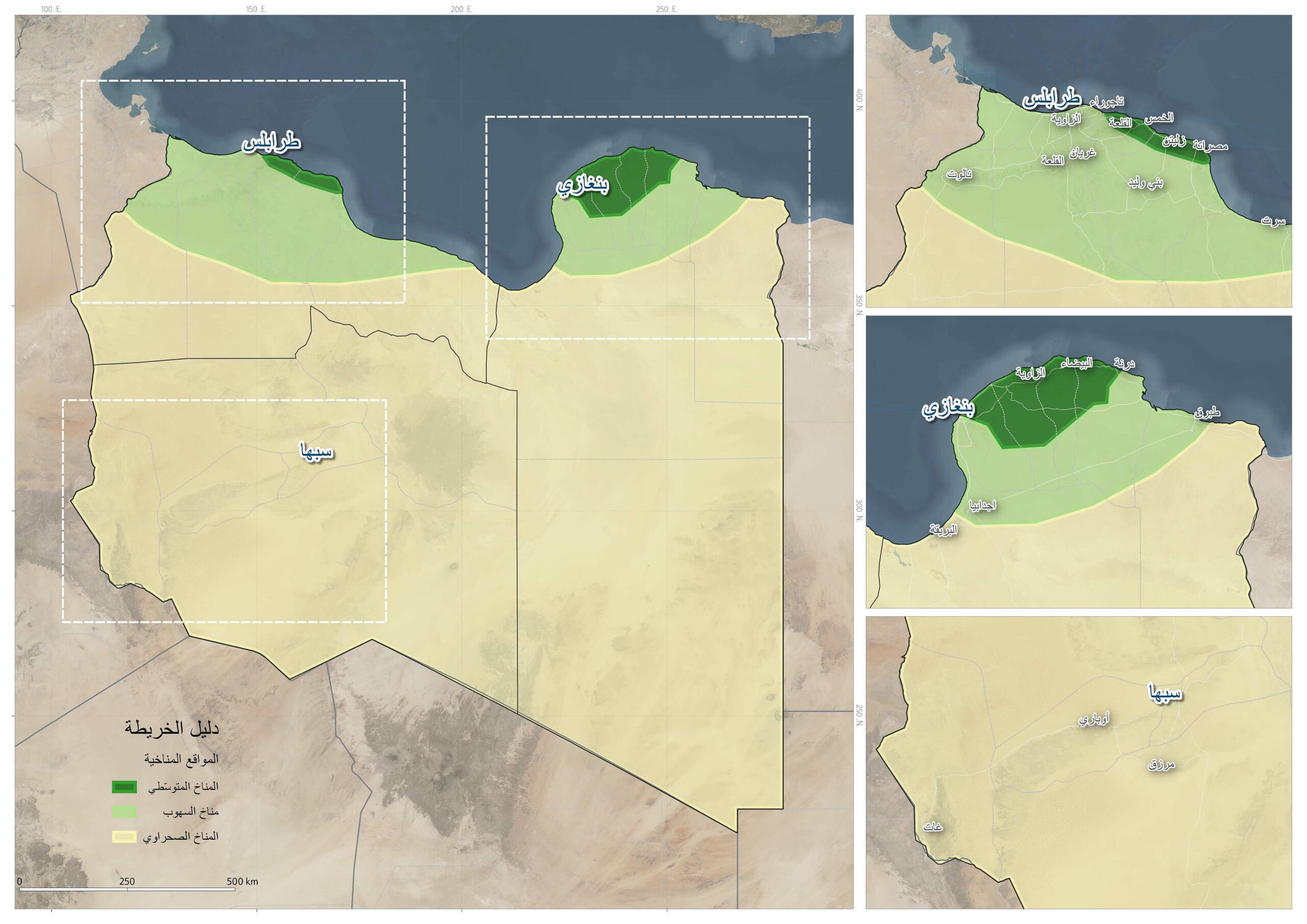

الرسم I: خريطة المناخ

تصميم أيوب لهويوي

شمال غرب ليبيا

تتميّز منطقة شمال غرب ليبيا بمناخ السهوب حيث يبلغ متوسّط درجات الحرارة السنوي 20.1 درجة مئوية، ومتوسّط هطول الأمطار السنوي ما بين 100 و350 مليمتراً، وحيث مستويات الرطوبة العالية تتجاوز الـ70 في المئة. أما منطقة المناخ المتوسّطي، التي توجد حول طرابلس، فتتّسم بمتوسّط درجات حرارة سنوي يبلغ 16.5 درجة مئوية، وأكثر من 500 مليمتر من الأمطار السنوية. وتتراوح الرطوبة في هذه المنطقة ما بين 31 و96 في المئة على مدار العام، حيث تنخفض إلى 39 في المئة في معظم الأيام حوالى 1 تموز/يوليو، وتتخطّى الـ94 في المئة حوالى 12 كانون الثاني/يناير.[21]

تُعَد عاصمة ليبيا، طرابلس، أكبر مدن البلاد، ومركزها السياسي والاقتصادي، وهي تضمّ 1.2 مليون نسمة[22] من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 6.8 ملايين نسمة. تمتّعت مناطق الضواحي المحيطة بطرابلس تاريخياً بغطاء نباتي كبير كان له دورٌ أساسيٌّ في تشكيل الحزام الأخضر للمدينة.[23] بيد أن تغييراً جذرياً طرأ في السنوات الماضية، جرّاء ثلاثة عوامل، أدّى إلى تقلّص هذا الغطاء. أولاً، حوّلت وتيرة التوسّع العمراني السريعة مساحاتٍ من الأراضي الزراعية الخصبة إلى مناطق سكنية، وهو ما يمكن ملاحظته بشكل خاص في جنوب طرابلس. ثانياً، تسبّب الصراع بانهيار دور الهيئات التنظيمية التي تحمي البيئة، فكانت النتيجة المزيد من مخالفات البناء.[24] ثالثاً، فاقم تغيّر المناخ المشكلة، حيث انخفضت معدّلات هطول الأمطار وازدادت وتيرة الجفاف.

كان للفقدان التدريجي للحزام الأخضر المحيط بالمدينة أثرٌ على جودة حياة سكانها. فالنشاط الزراعي في الضواحي أصبح اليوم في حالة ركود، والمزارعون المحليون لا يستطيعون تلبية احتياجات المدينة.[25] قبل العام 2011، جرت المحافظة على الحزام ليكون بمثابة حاجزٍ واقٍ من عواصف الغبار السنوية، إلا أن تقلّصه ترك المدينة أكثر عرضةً لهذه العواصف وغيرها من الظروف الجوية المتطرّفة.

تاجوراء هي ضاحية من الضواحي الساحلية، تقع شرق وسط طرابلس، وتشكّل منطقةً مهمّةً للصيد والزراعة، خصوصاً زراعة الفراولة، بفضل قربها من الساحل وظروفها المناخية. لكن تاجوراء ليست مشمولةً بشبكة مشروع النهر الصناعي العظيم، على الرغم من أن المشروع ينقل المياه إلى المدن الساحلية، وهو استثناءٌ أجبر السكان على الاعتماد على المياه الجوفية، ما زاد الضغط على مصادر المياه المحلية.

بني وليد هي مدينة أخرى في الشمال الغربي، تقع على حافة الصحراء بين واديَين يُسمَّيان وادي البلاد. تعتمد المدينة بشكل أساسي على القطاع الزراعي الذي يقوم على نظامَي الزراعة البعلية والزراعة المرويّة، بحسب هطول الأمطار والسيول الموسمية. وقد تنوّع القطاع الزراعي الرئيس في المدينة في العقد الماضي، حيث جرى التركيز على محاصيل الزيتون والخضار، إضافةً إلى البطيخ والقرعيات. كذلك يُزرَع الشعير والبرسيم لاستخدامهما كعلف في تربية المواشي، ولا سيما الأغنام والإبل.[26] وتتأثّر المدينة بالتغيّرات الموسمية، التي غالباً ما تتسبّب بفيضانات مفاجئة أو جفاف في المنطقة.[27] ومع أن جزء كبير من إنفاق بني وليد مُخصَّص لإدارة النفايات الصلبة، لا تزال المدينة تعاني إلى حدّ كبير من مشكلة التخلّص من النفايات.[28]

جبل نفوسة هي سلسلة جبال تمتدّ من جنوب طرابلس إلى تونس. يعتمد سكان المنطقة بصورة رئيسة على الزراعة ورعي الأغنام، ويشكّل الزيتون وزيت الزيتون المنتجَين الأساسيَّين فيها، يليهما التين المجفّف، واللوز، وبعض الفواكه الموسمية. والمنطقة ليست متّصلةً بشبكة مشروع النهر الصناعي العظيم نظراً إلى تضاريسها الجبلية، ولذا يعتمد سكانها على كلّ من مياه الأمطار وخزّانات المياه المرتبطة بشبكة النهر. في السنوات القليلة الماضية، أدّى تغيّر المناخ إلى انخفاض معدّلات هطول الأمطار خلال فصول الشتاء، الأمر الذي كان له أثرٌ سلبيٌّ على النشاط الزراعي، وتسبّب بازدياد الجفاف في فصول الصيف، الذي كان بدوره سبباً في اندلاع الحرائق. وتتناول هذه الدراسة منطقتَي نالوت والقلعة الواقعتَين في جبل نفوسة.

شمال شرق ليبيا

تتمتّع منطقة شمال شرق ليبيا بمناخ السهوب والمناخ المتوسّطي، حيث يبلغ متوسّط درجات الحرارة السنوي 25 درجة مئوية. وتتلقّى المدينة حوالى 270-500 مليمتر من الأمطار سنوياً، بينما تتراوح نسبة الرطوبة فيها ما بين 55 و61 في المئة. وتتميّز المدينة بفصلَين رئيسَين: صيف حارّ وجافّ يمتدّ من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر، حيث آب/أغسطس يُعَدّ الشهر الأشدّ حرارة؛ وشتاء بارد ورطب يمتدّ من تشرين الأول/أكتوبر إلى آذار/مارس، حيث يُعَدّ كانون الثاني/يناير عادةً الشهر الأشدّ برودة والأكثر رطوبة.

بنغازي هي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وعاصمة شمال شرقها. تضمّ المدينة 800,000 نسمة،[29] وتؤدّي دوراً رئيساً في التجارة في البلاد، على الرغم من الإغلاق الطويل لمينائها. وقد طال الدمار نحو 30 في المئة منها خلال الصراع بين العامَين 2014-2017.[30] تتّصل بنغازي بمشروع النهر الصناعي العظيم، ولكنها تواجه هواجس كبرى، إذ إن تسرّب مياه الصرف الصحّي إلى مياه الشرب[31] يزيد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.[32] فالشبكة المائية والبنية التحتية لمعالجة المياه في المدينة كانتا غير ملائمتَين أصلاً قبل الصراع، وأصبحتا اليوم بحاجة ماسّة إلى الصيانة.

جنوب ليبيا

تغطّي منطقة المناخ الصحراوي في ليبيا معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة خليج سرت. وتتقلّب درجات الحرارة في هذه المنطقة بشكل كبير مع تقلّب الفصول، حيث يبلغ متوسّطها 30 درجة مئوية في الصيف، و14.5 درجة مئوية في الشتاء. ولا تتعدّى كمّيات الأمطار التي تتلقّاها المنطقة الـ25 مليمتراً سنوياً، وهو ما يجعلها جافةً للغاية. كما إن نسبة الرطوبة فيها منخفضة، تتراوح بين 30 في المئة في الصيف و45 في المئة في الشتاء.[33]

سبها هي أكبر المدن في جنوب غرب ليبيا،[34] والعاصمة التاريخية لمنطقة فزّان، وهي تضمّ ما يزيد عن 250,000 نسمة. تشكّل المدينة مركزاً تجارياً ولوجستياً رئيساً للجنوب، وتتمتّع تاريخياً بقطاع زراعي قوي، حيث يقع معظم المزارع على مشارف المدينة.[35] تسبّبت مجموعةٌ من المشاكل الأمنية والمناخية، على مدى العقد السابق، بتراجع حادّ في النشاط الاقتصادي في المدينة، حتى إنها أوقفته بالكامل في العديد من الحالات. وتواجه سبها مشاكل جسيمةً مرتبطةً بتوفّر المياه، نظراً إلى عدم اتّصالها بمشروع النهر الصناعي العظيم، ناهيك عن أن شبكة مياه الصرف الصحّي فيها تحتاج إلى الكثير من التطوير في الأحياء كافّة. ومثلها مثل العديد من المدن في ليبيا، تعاني سبها من مشكلة كبرى هي التخلّص من النفايات.

هون هي واحة صغيرة تقع في شمال منطقة فزّان، وهي عاصمة الجفرة.[36] تتميّز هون بقطاع زراعي يُنتِج مختلف أنواع التمور، كما تشتهر بالحِرَف اليدوية التقليدية التي تُستخدَم فيها أشجار النخيل، وجلود الماشية، والصوف.[37] شهدت المدينة ازدياداً في ندرة المياه، وانخفاضاً في معدّلات هطول الأمطار، الأمر الذي أسفر عن ازدياد تصحّر الأراضي التي كانت صالحةً للزراعة في السابق. أدّى ذلك بطبيعة الحال إلى تراجع الإنتاجية الزراعية، وفاقَم تأثير العواصف الغبارية والرملية على المدينة.[38]

4. التحدّيات البيئية ونتائج البحث

ندرة المياه

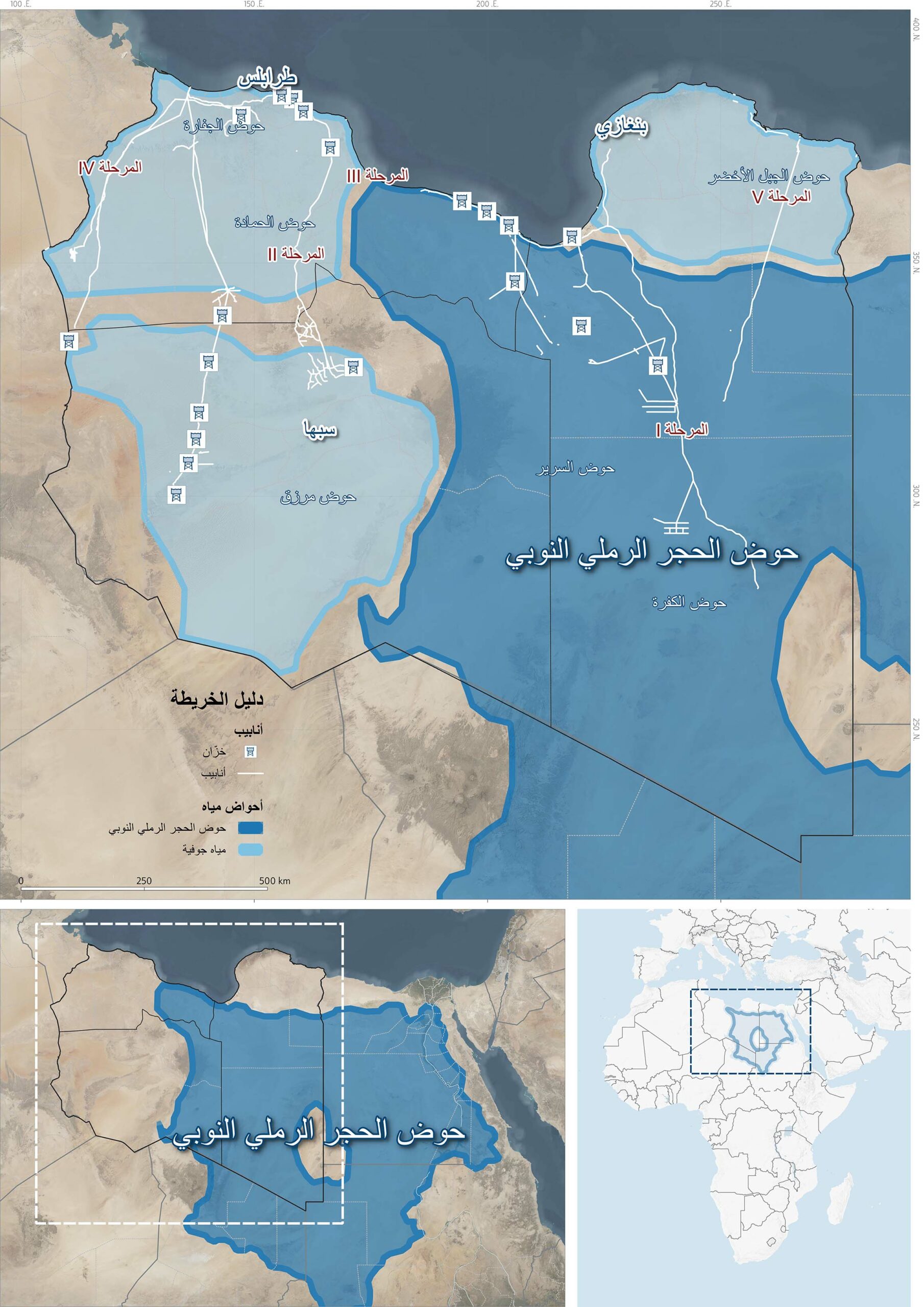

تعتمد ليبيا على ستّة أحواض رئيسة للمياه الجوفية لتأمين 96 في المئة من إمداداتها من المياه. وتنقسم هذه الأحواض إلى نوعَين: أحواض المياه الجوفية الضحلة المتجدّدة التي تعتمد على مياه الأمطار وجريان المياه السطحية؛[39] وأحواض المياه الجوفية العميقة غير المتجدّدة التي لا تصلح لوتيرة الاستهلاك البشري السريعة الحالية. وتطرح الأحواض غير المتجدّدة تحدّيات طويلة الأمد في مجال إمدادات المياه والاستدامة.[40]

حوضا الكفرة والسرير هما حوضان عميقان للمياه الجوفية يقعان في جنوب شرق البلاد، ويُعرَفان أيضاً بحوض الحجر الرملي النوبي. يُعَدّ حوض المياه الجوفية الأحفوري هذا الأكبر في العالم، حيث يمتدّ على مساحة مليونَي كيلومتر مربّع تقريباً عبر شرق ليبيا وجنوب شرقها، وتشاد، ومصر، والسودان. أما سعته، فتبلغ أكثر من 150,000 كيلومتر مكعّب من المياه الجوفية، أي أكثر مما يصرّفه نهر النيل في 500 عام.[41] يقع حوضا الجفارة والجبل الأخضر الساحليان، على التوالي، في سهل الجفارة إلى الشمال الغربي، وبنغازي إلى الشمال الشرقي، وهما مصدران أساسيان للمياه لمدن البلاد الشمالية.[42] أما حوض الحمادة، فيمتدّ من الجزء الشمالي لمنطقة فزّان الجنوبية، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسّط، وتبلغ سعته 4,000 كيلومتر مكعّب من المياه. ويقع إلى الجنوب منه، في شمال غرب ليبيا، حوض مرزق الذي تصل سعته إلى 4,800 كيلومتر مكعّب.[43]

ويأتي أكثر من 90 في المئة من مياه ليبيا من مشروع النهر الصناعي العظيم، الذي ينقل المياه من الأحواض الجنوبية إلى السكان المقيمين في المناطق الساحلية الشمالية. ويؤمّن المشروع المياه للاستخدامات الزراعية والمنزلية والصناعية، من خلال شبكةٍ تتألّف من 1,300 بئر و4,000 كيلومتر من الأنابيب، علماً أن ثلاث مراحل فقط من المراحل الخمس المتوخّاة للمشروع اكتملت. ومع ذلك، ينقل المشروع 6.5 مليون متر كعّب من المياه يومياً إلى المدن الكبرى في البلاد، بما فيها طرابلس، وبنغازي، وطبرق، وسرت، والزاوية.[44]

ساهم مشروع النهر الصناعي العظيم في تحسين الوصول إلى المياه إلى حدّ كبير بدءاً من العام 1991، حيث وفّر بديلاً لأحواض المياه الجوفية الساحلية وطرق تحلية المياه. ولكن مع بداية الثورة في العام 2011، كان 30 في المئة من المشروع لا يزال غير مكتمل.[45] وقد استمرّ المشروع في العمل في ظلّ الظروف الصعبة الناجمة عن الصراع، مع أن شبكته لم تصل بعد إلى جميع أنحاء البلاد.

والواقع أن اعتماد ليبيا على المياه الجوفية جعلها عرضةً لأزمة مياهٍ يفاقمها عددٌ من العوامل، أوّلها الإفراط في حفر الآبار والاستهلاك. فالاستهلاك السنوي من المياه في ليبيا يُقَدَّر بنحو مليار متر مكعّب، وهو ما يتجاوز بكثير معدّل تجدّد المخزون البالغ 250 مليون متر مكعّب في السنة.[46] ولمّا كان متوسّط هطول الأمطار لا يتخطّى الـ100 مليمتر سنوياً،[47] يشكّل استهلاك المياه ضغطاً على مصادر المياه الجوفية بما مقداره 1,550 في المئة، ما يؤدّي إلى استنفاد الإمدادات، وزيادة تسرّب مياه البحر إلى الأحواض الجوفية. هذا الأمر يدعو إلى القلق في ظلّ نموّ السكان في البلاد، خصوصاً أن لا وجود لموارد مائية مستدامة، مثل محطّات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحّي.

كما إن الصراع المطوّل في ليبيا ألحق أضراراً بالغةً بمشروع النهر الصناعي العظيم. فقد تعطّل العمل في مرحلتَيه الأخيرتَين بسبب المخاوف الأمنية، حيث لم تتمكّن الشركات الدولية من العمل في مواقع الشبكات. كذلك أدّت الهجمات على المشروع إلى خروج أكثر من 190 بئراً عن الخدمة،[48] فانقطعت إمدادات المياه نتيجة ذلك لفترات متعدّدة منذ العام 2011، وأحياناً لما يزيد عن ستّ ساعات في اليوم.[49] والواقع أن البنية التحتية للمياه هي في حالة سيّئة أصلاً، الأمر الذي يتسبّب، وفقاً للشركة العامة للمياه والصرف الصحّي، بخسارة حوالى 50 في المئة من المياه المنقولة.[50] وقد دفع ذلك السكان إلى حفر المزيد من الآبار الخاصة، ما زاد الضغط على الموارد المائية.

أخيراً، إن المياه في ليبيا مدعومةٌ بدرجة كبيرة، ما يجعل نموذج إدارتها الحالية غير مستدام. ومؤسسات المياه في البلاد ضعيفة لا تملك أيّ شكل رسمي من أشكال توليد الإيرادات. فمتوسّط الرسوم المفروضة من الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعَدّ أعلى بخمس مرّات منه في ليبيا، في حين أن متوسّط الرسوم المفروضة من الدولة في العالم هو أعلى بثلاث عشرة مرّةً منه في ليبيا.[51] وتتفاقم هذه المشكلة بفعل الفساد المستشري على مستوى الإدارة، وعدم اكتمال مشاريع المياه، مثل مشروع النهر الصناعي العظيم، وحتى محطّات تحلية المياه ومعالجتها.[52]

الرسم II: الموارد المائية والبنى التحتية للمياه

تصميم أيوب لهويوي

النتائج

الوصول إلى المياه وجودتها

أظهرت المقابلات التي أجريناها أن الوصول إلى المياه وجودتها يختلفان بين المدن الليبية. فمدينة طرابلس تعتمد على مشروع النهر الصناعي العظيم والآبار المستقلّة للحصول على إمدادات المياه، التي تكون ثابتةً إلى حدّ ما في الأوقات المستقرّة سياسياً. وغالباً ما يستخدم السكان فلاتر المياه للتأكّد من خلّو هذه الأخيرة من الشوائب. أما في منطقة القويعة الوسطى، فتُعَدّ مياه الآبار ذات نوعية جيدة، وهي تُستهلَك مباشرة.[53] في المقابل، تُعَدّ بلدية تاجوراء واحدةً من أقلّ المناطق التي تتلقّى خدمات عامة في طرابلس. فقد أشار أحد سكانها إلى أن السكان المحليين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مياه مشروع النهر الصناعي العظيم تكيّفوا مع الوضع باللجوء إلى حفر الآبار. غير أن المياه المُستخرَجة من آبارهم رديئة الجودة إلى درجة أنها غير صالحة للشرب أو الغسيل. وقد أوضح أحد السكان أن بعض المنازل في تاجوراء بدأت تستخدم أنظمةً لتنقية المياه سعياً إلى التخفيف من حدّة المشاكل المرتبطة بجودة المياه. ومن الشائع أيضاً أن تعتمد الأُسَر على المياه التي تزوّدها بها المساجد المحلية.[54]

فضلاً عن ذلك، تُظهِر المقابلات التي أجريناها مع سكان في مدينتَي الزاوية ونالوت المجاورتَين اعتمادهم على أحواض المياه الجوفية بسبب التوزيع المحدود وغير المتساوي لمياه مشروع النهر الصناعي العظيم، حيث لا إمكانية للعديد منهم للوصول مباشرةً إلى الشبكة. صحيح أن بعض المنازل تتّصل بمشروع النهر الصناعي العظيم، إلا أن وصولها إلى المياه يبقى محدوداً، ولذا تعتمد في الغالب على خزّانات المياه.[55] والمياه التي تصل إلى مدينة الزاوية عادةً ما تكون مالحة، إلا أن السكان بدأوا مؤخّراً يحصلون على المياه من مشروع النهر الصناعي العظيم. ويعاني سكان نالوت بدورهم من مشكلة المياه المالحة المُستخرَجة من أحواض المياه الجوفية، ويعالجون هذه المشكلة من خلال تحلية المياه.[56] وفي مدينة بني وليد شرقاً، يحصل السكان على المياه من الخزّانات ومن الأمطار. وغالباً ما يتبادل أفراد المجتمع المعلومات حول توفّر المياه من مشروع النهر الصناعي العظيم لتسهيل الوصول إليها.[57]

أما في جبل نفوسة، فقد أجبرت صعوبة حفر الآبار وتكاليفه السكانَ على الاعتماد على خزّانات المياه، وهو حلّ لا يخلو من تحدّياته المالية الخاصة.[58] ولتجاوز هذه التحدّيات، لجأ بعض سكان يفرن إلى إجراء توصيلاتٍ غير مرخّص لها بمشروع النهر الصناعي العظيم، وهي خطوة اتُّخِذَت انطلاقاً من الاعتقاد بأن الحكومة لن تستمع إلى مطالب السكان.[59]

ذكر أحد سكان بنغازي أن عائلته بقيت تعاني طوال ثلاث سنوات من انقطاع المياه خلال شهرَي تموز/يوليو وآب/أغسطس، على الرغم من أن مشروع النهر الصناعي العظيم يغطّي المنطقة التي يقيم فيها. ولتخفيف وطأة انقطاع المياه، وضعت العائلة خزّاناً، وبدأت تستمدّ المياه من خارج بنغازي، إلا أنها كانت ذات نوعية رديئة جداً، ما اضطّر العائلة إلى البحث عن مصدر آخر. في المقابل، تحصل منطقة شرق بنغازي على إمدادات مياه متواصلة بفضل اعتمادها على أحواض المياه الجوفية.[60] ولكن المدينة تعاني من تفاوت ملحوظ في جودة المياه، حيث تحظى بعض المناطق بمياه ذات نوعية جيدة، فيما تضطّر مناطق أخرى إلى معالجة مياه الآبار المالحة باستخدام الفلاتر.[61]

وقد أكّد هذه الملاحظات أحد سكان منطقة الهواري في بنغازي، الذي يعيش فيها منذ خمس سنوات، إذ شهد على نوعية المياه الجيدة هناك بما أنه يسكن بالقرب من شبكة مشروع النهر الصناعي العظيم. وأقرّ بأن مناطق أخرى من المدينة تعاني من صعوبات بسبب نوعية المياه الرديئة، ما يضطّرها إلى شراء المياه المعبّأة أو الاعتماد على أنظمة التنقية.[62]

وفي سبها جنوباً، كان السكان يعتمدون على المياه البلدية لتلبية احتياجاتهم المنزلية، ونادراً ما كانوا يحتاجون إلى خزّانات في المنازل. لكن في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، أضحت الخزّانات العائلية سمةً شائعةً في المنازل. ومع تزايد الطلب على المياه، أصبح الناس يعتمدون على آبار المياه الضحلة المعروفة بالفسقيات لاستخراج المزيد من المياه.[63] وفي مدينة هون المجاورة، تتوفّر مياه الشرب إجمالاً، وهي ذات نوعية جيدة، مع استخدام التنقية عند الحاجة. مع ذلك، تبقى المخاوف قائمةً بشأن استدامة إمدادات المياه، ولا سيما في ظلّ انخفاض معدّلات هطول الأمطار، وغياب الاتصال الكافي بشبكة مشروع النهر الصناعي العظيم.[64]

العوامل المؤثّرة على المياه وجهود الاستجابة

سلّط الأشخاص المشاركون في المقابلات الضوء على عددٍ من العوامل المختلفة التي تؤثّر على مدى توفّر المياه والوصول إليها في كل منطقة، بما في ذلك الممارسات الاستهلاكية، وانقطاع التيار الكهربائي، والمشاكل السياسية ومشاكل الحوكمة، والتلوّث.

تواجه ليبيا تحدّياً كبيراً يتمثّل في الاستخدام المفرط للمياه، الذي يعود إلى الإدراك المحدود للمشاكل البيئية، وخصوصاً لما يرتبط بعادات وثقافة استهلاك المياه.[65] فالمشاركون في المقابلات من طرابلس، وبنغازي، وسبها، يُظهِرون أنماطاً محدّدةً في الاستهلاك المفرط للمياه، ناهيك عن أن المياه تفقد قيمتها أكثر لأنها مجانية في ليبيا. فبينما تفرط بعض الأُسَر في استهلاكها، تعطي أُسَرٌ أخرى الأولوية للحفاظ عليها. ومع ذلك، تختلف ممارسات الحفاظ على المياه وفقاً للوضع الاجتماعي والقدرة المالية، لا وفقاً لمدى إدراك قيمتها.[66]

والواقع أن توفّر المياه والوصول إليها تأثّرا خلال العقد الماضي إلى حدّ كبير جداً بالمشاكل السياسية ومشاكل الحوكمة، لا بالعوامل البيئية. ففي ظلّ غياب الإدارة الفعّالة، وصلت مدّة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء ليبيا إلى 20 ساعة، ما أسفر عن انقطاع خدمات المياه (التي تعتمد على المضخّات).[67] وقد أشار سكانٌ من طرابلس وبنغازي وسبها إلى أنهم يضطّرون، نتيجة ذلك، إلى استخدام خزّانات المياه، أو يحاولون في بعض الأحيان الحصول على المياه من مصادر مختلفة خارج المدينة.

زِد على ذلك أن شبكة أنابيب المياه المتدهورة، والتي تعاني من غيابٍ مزمنٍ للصيانة، تعرّضت للتخريب والسرقة أيضاً. فاستهداف المجرمين للبنية التحتية، في السنوات الأخيرة، أدّى إلى انقطاع مؤقّت للمياه في مدن عدّة، منها بني وليد، وسبها، وبنغازي، وطرابلس.[68] وقد أوضح أحد السكان المقيمين في بنغازي أن الشبكة الداخلية للمدينة في حالٍ يُرثى لها، لافتاً إلى تعرّض الأنابيب لإتلاف متعمّد تَسبَّب بتلوّث المياه.[69] كذلك أفادت بلدية مصراتة، في تموز/يوليو 2021، بأن إحدى المحطّات تعرّضت لاعتداء، ما أسفر عن تعطّل إمدادات المياه إلى كلّ من بني وليد، ومصراتة، والخمس، وزليتن.[70] فضلاً عن هذه الأعطال، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في تموز/يوليو 2023، أن أنبوباً للمياه في مدينة أجدابيا، المجاورة لبنغازي، تضرّر جرّاء سرقة صمّامات الهواء وكابلات النحاس الواقية.[71]

وقال أحد سكان سبها إن الآبار أصبحت ضروريةً إلى جانب الخزّانات لحلّ مشكلة نقص المياه، خصوصاً أثناء فترات انقطاع الكهرباء الطويلة. وأشار إلى أن منظمات دولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة، دعمت جهود حفر الآبار منذ العام 2016، في أغلب الأحيان جنباً إلى جنب مع البلدية التي تعاني من ضعف في الإدارة.[72]

وشدّد أحد سكان نالوت على أهمية خزّانات المياه، قائلاً إن البلدية تدخّلت لتثبيت الأسعار على الرغم من ارتفاعها، حيث أصبح متوسّط السعر يتراوح الآن ما بين 50 و70 ديناراً. ولكن في الحالات التي لا يكون فيها الوقود متوفّراً، يمكن أن يرتفع السعر إلى 100 دينار. وأوضح أن جهود البلدية متواصلة، وأن مضخّةً وُضِعَت في كاباو على ارتفاعٍ أعلى لتقليص المسافة التي يجب أن تقطعها المياه بغية تعزيز الكفاءة.[73]

تدهور القطاع الزراعي والتصحّر

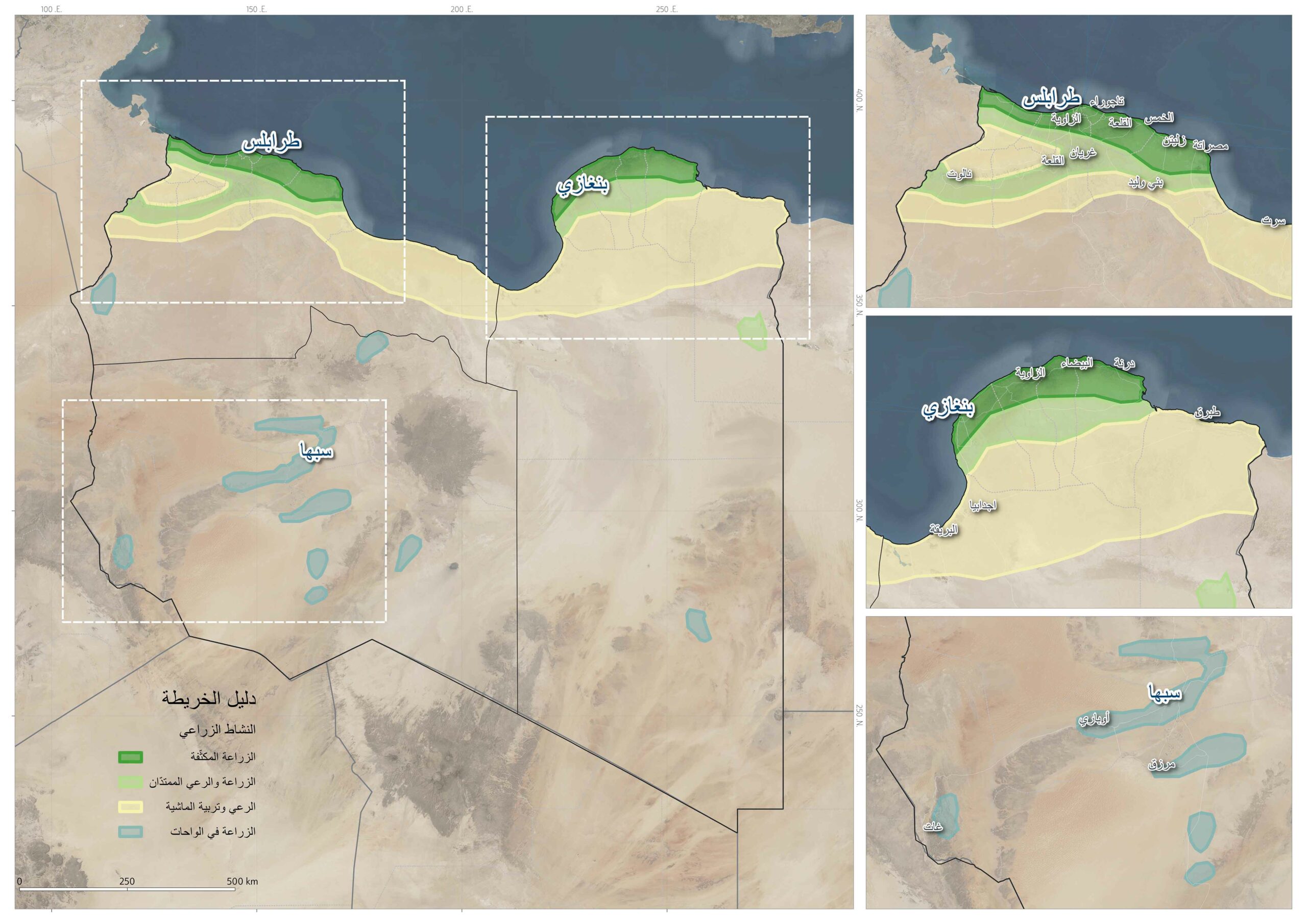

تتمتّع ليبيا بمساحة شاسعة تبلغ 1.76 مليون كيلومتر مربّع، ما يجعلها أكبر من فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعة. ولكن على الرغم من اتّساعها، يُعَدّ أربعةٌ في المئة من أراضيها فقط صالحاً للزراعة، فيما يُستخدَم أقلّ من نصف هذه المساحة في الزراعة.[74] ويتركّز معظم النشاط الزراعي في البلاد على طول الساحل الشمالي المطلّ على البحر المتوسطّ، وفي بعض المناطق الجبلية، وضمن الواحات الجنوبية.[75] فضلاً عن ذلك، تضمّ مناطق الجبل الأخضر، في الشمال الشرقي، وضواحي طرابلس وجبال نفوسة، في الشمال الغربي، أراضٍ زراعيةً مرويّةً بمياه الأمطار. بيد أن انخفاض معدّلات هطول الأمطار في السنوات الأخيرة استدعى تحوّلاً نحو الاعتماد على المياه الجوفية للريّ، ما يعكس التحدّيات البيئية التي تواجهها هذه المناطق الزراعية.[76] وفي حين أن ما يصل إلى 470,000 هكتار من الأراضي في ليبيا هو صالح للريّ، لا يُروى بشكل فعّال سوى نصف هذه الأراضي بسبب المخاوف من استنزاف موارد المياه الجوفية في البلاد.[77]

الرسم III: خريطة الزراعة

تصميم أيوب لهويوي

في خمسينيات القرن الماضي، كان قطاع الزراعة يشكّل 25 في المئة من الناتج المحلي في ليبيا، ويوظّف 70 في المئة من قوّتها العاملة.[78] بيد أن اكتشاف النفط أحدث تغييراً كبيراً في المشهد الاقتصادي للبلاد، حيث أصبحت ليبيا، بفضل امتلاكها أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وشهدت إنشاء العديد من الوظائف الجديدة في قطاع الطاقة العام. هذا التحوّل أسفر عن تراجعٍ في العمل الزراعي، من 7.2 في المئة في العام 1996، إلى أقلّ من 3 في المئة بحلول العام 2011.[79] وقد عانى قطاع الزراعة من ضعف النموّ والإنتاجية، بسبب نقص اليد العاملة الماهرة بصورة رئيسة. واليوم، يهيمن قطاع الطاقة على اقتصاد ليبيا، إذ يشكّل أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي،[80] في حين تراجعت الزراعة إلى 1.3 في المئة فقط.[81]

وعلى الرغم من أن نظام القذافي ركّز على تنمية قطاع الطاقة، بُذِلَت بعض الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي. ففي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أطلقت الحكومة ثلاث خطط تنموية هي الخطة الثلاثية (1973-1975)، والخطة الخمسية (1976-1980)، والخطة الخمسية (1980-1985). كان يُفترَض بهذه المشاريع الطموحة استخدام الاستثمارات الاستراتيجية الضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، من جملة أهدافٍ تنموية اجتماعية واقتصادية أخرى. وشملت الخطط ستة مجالات رئيسة: استصلاح الأراضي، واستخدام المياه الجوفية (مشروع النهر الصناعي العظيم)، وتربية الماشية، وزراعة المحاصيل، وتحسين المراعي، وتوسيع الغابات.[82] بيد أن الخطط التنموية الثلاث فشلت عند اكتمالها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والسبب في ذلك يُعزى إلى سوء الإدارة، وعدم التخصّص الكافي، والأولويات التي لم تتوافق مع احتياجات القطاع.[83] ناهيك عن ذلك، ألحقت هذه المشاريع ضرراً بالغاً بالبيئة بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية بغرض الريّ.[84]

دفع تدهور القطاع الزراعي في ليبيا إلى الاعتماد بشكل كبير على استيراد الغذاء من الخارج. ففي العام 2018 مثلاً، لم يُلَبَّ محلياً سوى ربع الطلب الزراعي في ليبيا، فيما جرت تغطية الباقي من خلال الواردات. واليوم، تستورد البلاد ما يقرب من 3 مليارات دولار من الغذاء والأعلاف والألياف سنوياً،[85] وهو ما يمثّل حوالي 80 في المئة من احتياجاتها الاستهلاكية من الغذاء، و90 في المئة من احتياجاتها من الحبوب.[86] كما إن الأمن الغذائي تأثّر سلباً بالصراع المطوّل، الذي أسفر عن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وانخفاض كمّية الأسمدة المتوفّرة، والتخلّي عن المَزارع في نهاية المطاف. أَضِف إلى ذلك أن الصراعات العالمية، ولا سيما الحرب الأوكرانية-الروسية، أدّت إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية. فروسيا وأوكرانيا هما من المورّدين الرئيسين للغذاء، إذ يزوّدان ليبيا بنصف إمداداتها من القمح والحبوب.[87]

فضلاً عن ذلك، ازداد تعرّض ليبيا للتصحّر بشكل كبير، ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدّلات هطول الأمطار، وفترات الجفاف الممتدّة، إلى جانب الأنشطة البشرية مثل التوسّع العمراني غير المنظّم، والاستغلال المفرط للموارد المائية، والرعي الجائر. ويطرح تسارع وتيرة التصحّر أربعة تحدّيات اجتماعية واقتصادية: أولاً، يؤدّي إلى فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي يقوّض الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي؛[88] ثانياً، يتسبّب بفقدان الأنواع النباتية والحيوانية، ما يزعزع استقرار النظم الإيكولوجية؛ ثالثاً، يؤدّي إلى زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوّي، الأمر الذي يتسبّب بارتفاع أكبر في درجات الحرارة؛ أخيراً، يزيد من شدّة الظواهر المناخية المتطرّفة، مثل العواصف الرملية، ما يتسبّب بالمزيد من تدهور الأراضي.

النتائج

لاحظ جميع الأشخاص الذين أجرينا معهم مقابلات تغيّراتٍ بارزةً في مدنهم فيما يتعلّق بأثر النشاط البشري وتغيّر المناخ على البيئة، كما سلّطوا الضوء على قضايا أساسية، مثل الصراع في ليبيا، والتوسّع العمراني المتزايد، وتقلّص الغطاء النباتي، والتصحّر، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدّلات هطول الأمطار. وأوضحوا أن هذه العوامل أدّت إلى تغييراتٍ هدّدت كلاً من سُبُل عيش الناس والاقتصادات المحلية، وجعلت مدنهم أكثر عرضةً لتحدّيات الاستدامة طويلة الأمد، مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.

التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية: الصراع، والتوسّع العمراني، والتصحّر

ولّد الصراع في ليبيا سياقاً من التوسّع العمراني غير المنظّم. فقد أظهرت المقابلات مع سكان من مدن عدّة هواجس مشتركةً بشأن التوسّع السريع للمناطق السكنية، وأثره الضارّ على المساحات الخضراء العامة. ففي طرابلس، أصبح قطع الأشجار قبل الشتاء أو العيد ممارسةً روتينيةً إلى حدّ أن الناس لم يعودوا يخفونها عن السلطات.[89] وتذكّر أحد سكان تاجوراء أنه لاحظ المشكلة نفسها منذ صغره، ولكنه انتبه مع تقدّمه في العمر إلى أن السكان المحليين لم يعودوا يزرعون، وأنهم تخلّوا تماماً عن مزارعهم.[90] وأوضح مفصّلاً كيف أسفر غياب الأمن والإشراف الرسمي في كلّ من تاجوراء وجبل نفوسة عن تقلّصٍ كبيرٍ في الغطاء النباتي في شتّى أرجاء طرابلس، وعلى طول الطريق المؤدّي إلى الجبال الغربية لمنطقة جبل نفوسة. كذلك لاحظ زيادةً كبيرةً في التلوّث بالنفايات البلاستيكية على الطرق، وغياب أيّ إجراءاتٍ للتنظيف.[91]

وأشار هذا الشخص نفسه إلى أن الهجمات العسكرية في مناطق الصراع تركت بدورها أثراً على المساحات الخضراء، حيث غالباً ما جرى التخلّي عن المَزارع بسبب صعوبات الصيانة والوصول إليها.[92] فقد عانت طرابلس على وجه الخصوص من صراع مسلّح شديد، حيث ترك المزارعون أراضيهم من دون رعايةٍ لفترات طويلة. وخلال اعتداء خليفة حفتر على المدينة في العامَين 2019-2020، تكبّدت بعض المَزارع خسائر في المحاصيل بسبب شظايا القذائف. وضاعفت الأوضاعُ الصعوبات التي واجهها المزارعون، الذي كانوا يعانون أصلاً من آثار التوسّع العمراني، وغياب الدعم الكافي، والجفاف.[93]

وقد شهد أحد سكان بنغازي المنحى نفسه في السنوات الأخيرة، حيث اختفت المساحات الخضراء الكبيرة من المدينة، وانخفض عدد الحدائق انخفاضاً حادّاً.[94] وأكّد أحد سكان المدينة الآخرين ذلك، مشيراً إلى وجود العديد من مخالفات البناء، وهدم المساحات الخضراء لإفساح المجال لمشاريع التنمية الحضرية.[95] كذلك أُفيد عن منحى مماثل قائم على قطع الأشجار في مدينة هون الجنوبية، تَسبَّب بتقليص غطائها النباتي.[96]

وأكّدت المقابلات أيضاً أن الأراضي الزراعية المحدودة أصلاً في ليبيا آخذةٌ في التقلّص، الأمر الذي يساهم في التدهور البيئي، والتصحّر في نهاية المطاف. وأوضح أحد السكان من سبها أن الزراعة كانت جزءاً لا يتجزّأ من حياة سكان المدينة، حيث كانت الأُسَر تعتني بمزارعها، وتزرع محاصيلها الخاصة، منها البصل والثوم والطماطم. إلا أن استخدام الأراضي بدأ يتغيّر منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وأصبح تشييد المنازل في الأراضي الزراعية أكثر شيوعاً، ما أدّى إلى انخفاض عدد المَزارع. وبالفعل، أفاد مكتب الزراعة، في العام 2022، بأن حوالى 358 عقاراً في سبها حُوّل إلى مناطق حضرية في ذلك العام،[97] وهو اتّجاه شهد ازدياداً بفعل عاملَين: أولاً، تقلّص الدعم المُقدَّم للمزارعين، إذ توقّفت الجمعيات الزراعية عن تزويدهم بالمواد والآلات بأسعار مدعومة؛[98] وثانياً، زيادة التصحّر وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي فاقم مشكلة ندرة المياه.[99] وهكذا، دفعت الظروف الصعبة الأُسَر إلى التخلّي عن مزارعها، وإلى بيعها في بعض الحالات ومغادرة المدينة إلى طرابلس ومصراتة، حيث تتوفّر خدمات أفضل.[100] [101]

ويمكن ملاحظة المشكلة نفسها في مدينة هون الجنوبية، حيث درجات الحرارة ترتفع، ومعدّلات هطول الأمطار تنخفض. فقد لاحظ أحد سكان المدينة أن التحوّل البيئي الناجم عن التصحّر دفع السكان إلى الإفراط في استخراج المياه من الأحواض الجوفية، ما تسبّب بمفاقمة الأوضاع. وكان مشروع “اللود” الزراعي ساهم بشكل كبير، حتى العام 2011، في إدارة العواصف بالقرب من هون، ولكن منذ توقُّف العمل فيه، أبلغ السكان المحليون عن حدوث ازديادٍ غير طبيعيّ في الرياح العاتية.[102]

وعلى الرغم من أن التصحّر يشكّل تهديداً كبيراً لبنغازي، لفت أحد سكان المدينة إلى التحوّل مؤخّراً نحو إعطاء الأولوية لتخفيف آثار الفيضانات في أعقاب الفيضانات الكارثية التي شهدتها مدينة درنة. فالمجتمعات المحلية المقيمة في جوار الوديان حوّلت الآن اهتمامها إلى صيانة السدود كإجراء احترازيّ ضدّ الفيضانات في المستقبل.[103] [104]

التهديدات الناجمة عن المناخ: ارتفاع الحرارة، وانخفاض معدّلات هطول الأمطار، وندرة المياه

لاحظ عددٌ من الأشخاص الذي أجرينا مقابلات معهم أن العوامل المذكورة أعلاه ضاعفت تحدّيات المياه والزراعة في مدنهم. كذلك لفتوا إلى وجود أنماط مناخية مختلفة وأكثر حدّة، موضحين كيف أثّرت سلباً على الإنتاجية الزراعية في السنوات الأخيرة.

في مدينة نالوت الواقعة في جبل نفوسة، انخفضت بشكل حادّ كمية الأمطار الوفيرة التي كانت تغذّي المحاصيل المتنوّعة، بما فيها التين، والزيتون، والبرتقال، والليمون، والكمثرى. فقد قالت سيدة من سكان المنطقة إن المرّة الأخيرة التي هطلت فيها الأمطار كانت في العام 2018. هذا الانخفاض في معدّلات هطول الأمطار أدّى إلى نقصٍ في مياه الريّ، الأمر الذي أثّر سلباً على المحاصيل الزراعية. وتذكّرت السيدة كيف كان جدّها يبيع زيت الزيتون، والطماطم، والبصل، والتمور، ولكن كمية المنتجات الزراعية وجودتها انخفضتا للغاية منذ العام 2015. فعلى سبيل المثال، بينما كان جدّها ينتج سنوياً 1,500 ليتر من زيت الزيتون في المتوسّط، لم يستطع إنتاج سوى 60 ليتراً بحلول العام 2021، و500 ليتر في العام 2023. وهذا التراجع في الإنتاجية يؤثّر أيضاً حتى على تكلفة أعلاف الحيوانات، مثل الشعير، وبالتالي التكلفة الإجمالية لرعي الماشية، الأمر الذي يمثّل تحوّلاً كبيراً عن زمن جدّها.[105]

وأخبرتنا السيدة أيضاً كيف حاولت أُسرَتُها التخفيف من مشكلة ندرة مياه الريّ عن طريق حفر الآبار، لافتةً إلى اختلافٍ واضحٍ بين أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما كانوا يعثرون على المياه على عمق 5 أمتار، واليوم، حيث يجدونها على عمق 30 إلى 35 متراً. ولجأوا في نهاية المطاف إلى اعتماد نظام للريّ يتطلّب من والدها القيام برحلات أسبوعية إلى الجبال لتشغيل رشّاشات المياه. وذكرت كيف تختلف طرق الريّ هذه عن الطرق المُستخدَمة في الماضي، حينما كان جدّها يعتمد على احتياطيات مياه الأمطار لتلبية احتياجاتهم الزراعية كافّة.[106]

وعلى النحو نفسه، عانى السكان في منطقة القلعة الجبلية، الذين يزرعون تقليدياً العنب والزيتون والتين، من انخفاضٍ كبيرٍ في الإنتاج الزراعي على مدى السنوات الخمس الماضية، وغيابٍ تامّ للإنتاج في العام 2021. وقد فاقمت ندرة المياه هذه التحدّيات، حيث أصبح الريّ صعباً ومكلفاً، علماً أن تأثير ذلك طال بساتين الزيتون على وجه الخصوص. وتتعامل الأُسَر في المنطقة مع هذا الوضع بطرقٍ متنوّعة، حيث يكافح بعضها للحفاظ على المحاصيل، في حين أن بعضها الآخر لجأ إلى بدائل مثل التحوّل إلى إنتاج الفحم أو بيع أجزاء من أراضيه لتخفيف الضغوط المالية.[107]

أما في مدينة سبها الواقعة في جنوب غرب البلاد، فدفع التصحّر وندرة مياه الريّ العديد من السكان إلى بيع أراضيهم أو البحث عن سُبُل عيشهم في مدن أخرى.[108] والوضع هو نفسه في مدينة هون المجاورة، حيث تعاني الإنتاجية الزراعية من آثار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدّلات هطول الأمطار، وحيث أحواض المياه الجوفية، وهي مصدرٌ حيويٌّ للمياه، بدأت تصبح غير مستدامة.[109] وقد تحوّل المزارعون في هون، مثلهم مثل المزارعين في الجبال، من استخدام أنظمة رشّ المياه التقليدية إلى الريّ بالتنقيط الأكثر فعاليةً لمعالجة مشكلة ندرة مياه الريّ.[110]

لقد أثّر انخفاض الإنتاج الزراعي في الجنوب على الأُسَر التي كانت تعتمد على الزراعة مصدراً لدخلها. واليوم، أصبحت المحاصيل الزراعية الأساسية، مثل البصل والثوم والطماطم، التي كانت تُزرَع في سبها وتُباع في سوق الجمعة المحلي، تواجه كلّها منافسةً من المنتجات المستوردة.[111] وقد عمد بعض المزارعين إلى زراعة محاصيل أكثر استهلاكاً للمياه، مثل البرسيم، في محاولةٍ للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وتُصدَّر المنتجات إلى مدن أخرى، خصوصاً في الشمال، لاستخدامها أعلافاً للحيوانات.[112]

مفارقة في طرابلس وبنغازي

أعرب معظم المشاركين في المقابلات عن قلقهم إزاء تدهور حالة الزراعة في مناطقهم. ومع ذلك، أفاد السكان، في أربع مقابلات أجريناها في طرابلس وبنغازي، بازدياد مستويات النشاط الزراعي أو استقرارها. ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذا التحوّل نحو الزراعة هو للاستهلاك الشخصي أكثر منه لتلبية احتياجات السوق.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت ضواحي طرابلس نموّاً في النشاط الزراعي، حيث شجّع نقص المساحات والأنشطة الترفيهية في المدينة السكان على التحوّل نحو الزراعة. وعلى الرغم من التربة الرملية، أصبحت تُزرَع منتجات ذات جودة وتنوّع أفضل من ذي قبل، بما في ذلك الزيتون، والنخيل، وأشجار الفاكهة المختلفة.[113] فعلى سبيل المثال، أصبحت البابايا والكرز، اللذان لم يكونا متاحَين قبلاً، يُزرَعان في المنطقة الآن، ناهيك عن الفراولة والبطيخ اللذين أصبحا أكثر توافراً.[114]

وقد أكّد هذا المنحى أحد سكان تاجوراء، الذي ذكر أن الأنشطة الزراعية لعائلته ازدادت بعد التقاعد. فتاجوراء المعروفة بالفراولة تشكّل البيئة المثالية لزراعة هذه الفاكهة، وأُسرَتُه تستفيد من زراعتها إلى جانب زراعة أشجار الزيتون والخضار الموسمية. وشدّد على أن مياه الريّ أصبحت مشكلة، وأن إعادة ملء الخزّانات بالمياه أصبحت تحدث بوتيرة أبطأ من قبل. بيد أن هذا التغيير في توفّر المياه لم يؤثّر كثيراً على إنتاج مزرعتهم.[115]

وعلى نحو مماثل، لجأ سكان بنغازي إلى الزراعة المنزلية في السنوات الأربع الماضية، حيث أصبحوا يزرعون بشكل أساسي الأعشاب والخضار، مثل النعناع، والريحان، والطماطم، والليمون، والفلفل، وذلك للاستهلاك وتزيين منازلهم.[116] وقال أحد الأشخاص الذي قابلناهم إن والده يدير مزرعةً صغيرةً للاستخدام الشخصي، حيث يزرع أصنافاً متنوّعةً من الخضار والفاكهة، منها الزيتون، ويتولّى حتى تربية النحل لإنتاج العسل. ومع أن إمدادات المياه كانت قليلةً في البداية، ساهم حفر الآبار في تحسين توفّر المياه، وإن كان توزيعها غير منتظم أحياناً.[117]

قد يشكّل ازدياد النشاط الزراعي في بعض أجزاء طرابلس وبنغازي تطوّراً واعداً في الزراعة المحلية. ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أن هذه التغيّرات لا تعكس الحالة العامة للقطاع في المدن، بل تدلّ على اهتمام السكان الشخصي بالزراعة. كما إن الملاحظات حول انخفاض مياه الريّ في طرابلس، أو التوزيع غير المنتظم للمياه في بنغازي، تدعو إلى القلق. ففي طرابلس مثلاً، حيث إمدادات المياه مستقرّة نسبياً، قد يكون ازدياد توفّر الفاكهة وتنوّعها أيضاً مؤشّراً على إفراطٍ محتملٍ في استهلاك المياه، وهو ما تردّد صداه في العديد من المقابلات الأخرى.

تلوّث المياه والهواء

تعاني ليبيا من تلوّث الهواء، والمياه، والتربة، والبحر، في حين يشكّل التركّز الديمغرافي العاملَ المُضاعِفَ لمشاكل التلوّث، إذ يقيم ما يزيد عن 80 في المئة من السكان في المراكز الحضرية الساحلية. فمدينتا طرابلس وبنغازي مثلاً تتمتّعان بأعلى كثافة حضرية، وقد شهدتا توسّعاً عمرانياً ونموّاً سكانياً سريعَين. وقد ارتفع عدد سكان المناطق الحضرية بين العامَين 1948 و2008، من 40 إلى 80 في المئة،[118] ما نتج عنه ارتفاعٌ ملحوظٌ في عدد المركبات للتعويض عن غياب نظام نقل عام موثوق، وزيادةٌ في أنشطة البناء لاستيعاب احتياجات الإسكان والبنية التحتية. هذه التطوّرات أجهدت البنى التحتية للمدن، ما فاقم تلوّث المياه والهواء، وتسبّب بتقلّص الغطاء النباتي.

والواقع أن التوسّع العمراني زاد الضغط على نظام الصرف الصحّي غير الملائم أصلاً في ليبيا، والذي لا يغطّي العديد من المناطق. فالشبكة قديمة وضعيفة، تشوبها الانسدادات والأعطال والفيضانات بشكل متكرّر.[119] ولذا، تعتمد المدن الساحلية التي تشهد توسّعاً سريعاً، على غرار طرابلس وبنغازي، على طرقٍ للتخلّص من المياه الصرف الصحّي تُلحِق أضراراً جسيمةً بالبيئة. فهذه المدن تتخلّص من مياه الصرف الصحّي عبر نقلها إلى آبار الصرف، المعروفة في ليبيا بـ”الآبار السوداء”، أو عبر تصريفها مباشرةً في البحر. وقد تبيّنَ أيضاً أن المياه المالحة تحتوي على تركيزٍ من البكتيريا أعلى بنسبة 500 في المئة من المعدّل الطبيعي، ناهيك عن أن الشواطئ ملوّثةٌ بشدّة بالعبوات والقوارير البلاستيكية،[120] ووزارة البيئة تغلقها بشكل متكرّر بسبب تفاقم مشكلة تجمّع مياه الصرف الصحّي وتراكم النفايات.[121] يشكّل ذلك خطراً صحّياً على الأشخاص الذين يرتادون الشواطئ، وخطراً على الحياة البرّية البحرية والساحلية، حيث تنفق الحيوانات على الشواطئ، أو تهجر المنطقة بأعداد كبيرة.[122] [123]

وقد أسفر ازدياد النفايات في شتّى البلاد عن مشكلةٍ في تجميعها والتخلّص منها في معظم المدن. فهي تُكدَّس في المكبّات، وأحياناً بشكل مؤقّت داخل المدن أو المناطق السكنية، ما يزيد تلوّث الهواء وخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالهواء.[124] ولتوضيح حجم المشكلة، شهدت طرابلس في أيلول/سبتمبر 2019 أزمةً في إدارة النفايات، حيث وصلت أكوام النفايات المُكدَّسة في أحد مكبّات المدينة إلى 25 متراً، وبلغت كمّياتها أكثر من 250,000 طنّ.[125] وفي غياب أنظمة فعالة لإدارة النفايات في أرجاء البلاد كافّة، غالباً ما يعمد السكان إلى حرق النفايات للتخلّص من روائحها الكريهة ومنظرها غير اللائق، إلا أن ذلك يتسبّب بزيادة التلوّث وتدهور جودة الهواء.[126]

فضلاً عن ذلك، يؤدّي قطاع الطاقة في ليبيا دوراً في مفاقمة تلوّث الهواء، إذ يشكّل توليد الكهرباء في البلاد المصدر الرئيس للتلوّث الصناعي للهواء، حيث تضمّ ليبيا ثلاث عشرة محطةً لتوليد الكهرباء. ويطلق قطاع الكهرباء ثاني أكسيد الكربون في الهواء أكثر من أيّ قطاع آخر، ما يزيد الأمطار الحمضية وسوء جودة الهواء في المناطق الحضرية، ويساهم في تغيّر المناخ.[127] ولمّا كانت ليبيا من كبار منتجي النفط، ألحقت عمليات استخراج النفط ضرراً كبيراً بواحات الشمال الشرقي.[128] كذلك أظهر تقييمٌ لتلوّث الهواء في بنغازي أن مؤشّر جودة الهواء غير آمن للأطفال والمسنّين والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفّسي. وأشارت النتائج أيضاً إلى أن نسبة 61 في المئة من مؤشّر الجودة الإجمالي تُعزى إلى الأنشطة البشرية.[129]

أخيراً، يتّخذ تلوّث الهواء الطبيعي في ليبيا شكلَ عواصف رملية وغبارية. فالبلاد تقع في إحدى أكثر المناطق غباراً في العالم، وهي إذاً عرضة للظواهر المناخية المتطرّفة التي تؤثّر على شتّى أرجائها طوال العام، ولكن بوجه خاص بين شهرَي كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، وتبلغ ذروتها في آذار/مارس ونيسان/أبريل.[130] وتهبّ العواصف الرملية والغبارية بشكل متكرّر أكثر في جنوب ليبيا، بمعدّل 12.9 يوماً في السنة في هون، و11.1 يوماً في السنة في غدامس.[131] وتنقل العواصف الرملية الملوّثات والجسيمات الدقيقة لآلاف الكيلومترات، ناثرةً في الجوّ الغبار والفطريات والبكتيريا والفيروسات.[132] وفي غياب السياسات البيئية، يهدّد تغيّر المناخ بمضاعفة آثار العواصف الرملية والغبارية، ما من شأنه أن يشكّل خطراً كبيراً على الزراعة، ويلقي بآثاره الكبيرة على الصحة العامة والاقتصاد.[133]

النتائج

تلوّث مياه الصرف الصحّي وأثره

شكّلت المعلومات التي جمعناها من المقابلات حول التلوّث مدخلاً جيداً إلى هذا الموضوع، غير أنها افتقرت إلى العمق اللازم لشرح كيفية تأثير التلوّث على البيئة في ليبيا شرحاً وافياً. ولذا، يستكمل هذا القسم من الورقة نتائج المقابلات بمراجعةٍ لأحدث التطوّرات في ما يتعلّق بالتلوّث.

كان التخلّص من مياه الصرف الصحّي والمجاري موضوعاً مشتركاً في المقابلات التي أجريناها في مختلف المدن. ففي طرابلس، قال الأشخاص الذين قابلناهم إن التخلّص من مياه الصرف الصحّي في البحر يمثّل حالياً مشكلة تلوّثٍ كبرى تهدّد كلّاً من الصحة العامة والحياة البحرية.[134] [135] وأوضح أحد الأشخاص أن الحكومة غالباً ما تصدر تحذيرات ضدّ السباحة[136] أو صيد الأسماك[137] في البحر، نظراً إلى تلوّث المياه الشديد. ومع ذلك، لا يزال السكان يرتادون البحر على الرغم من إدراكهم لهذه المخاطر لأنهم يفتقرون إلى البدائل.[138]

وفي تاجوراء، أكّد أحد السكان أن التخلّص من مياه الصرف الصحّي يشكّل أزمة بيئية وصحية عامة خطيرة. فالطرق التي تستخدمها البلدية للتخلّص من مياه الصرف الصحّي تشمل تصريفها مباشرةً في البحر، واستخدام آلاف الآبار السوداء غير المنظّمة. وذكر أن في ظلّ عدم وجود شبكةٍ للصرف الصحّي، تمثّل هذه الآبار مصدراً أساسياً للتلوّث، إذ غالباً ما تفيض مياه الصرف الصحّي في الشوارع.[139] والواقع أن الجهود المؤقّتة التي تُبذَل للحدّ من هذه المشكلة، مثل حفر ثقوب التصريف، أو ضخّ مياه المجاري، أو طمر المناطق المشبعة بالمياه،[140] فشلت في معالجة المشكلة الأساسية.[141] ونظراً إلى أن الآبار السوداء تفتقر إلى العزل السليم، تتسرّب المياه منها ملوّثةً المياه الجوفية المسُتخدَمة للشرب، الأمر الذي يهدّد بتفشّي الأمراض المنقولة بالمياه، ويتسبّب بتلف الأشجار والمحاصيل في الأراضي الزراعية، وبتدهور التربة.[142]

أما في بنغازي، فشبكة الصرف الصحّي قديمة وغير كافية، لا تغطّي سوى 40 في المئة من المناطق التابعة للبلدية.[143] وقد تدهورت الشبكة أكثر خلال العقد الفائت جرّاء أربعة عوامل، أوّلها الإهمال، إذ إن معظم شبكة في المدينة لم يخضع لأيّ صيانة منذ العام 1988، فكان أن جرى قطعها بشكل متكرّر لإجراء إصلاحات قصيرة الأجل.[144] والعامل الثاني هو التوسّع العمراني غير المنظّم. فإلى جانب نزوح أكثر من 40,000 شخص داخلياً إثر الصراع، زاد توسّع بنغازي السريع الضغط على شبكة الصرف الصحّي في المدينة، ما أدّى في أغلب الأحيان إلى تحميلها فوق طاقتها. ناهيك عن ذلك، يعاني العديد من البلديات في المدينة من فيضان مياه الصرف الصحّي، حيث تغمر هذه المياه شوارع بأكملها في بعض الأحيان.

ثالثاً، عمد بعض السكان إلى ربط أنابيب الصرف الصحّي الخاصة بهم بشكل غير قانوني بشبكة تصريف مياه الأمطار، وهي نظام تصريف منفصل يضخّ المياه مباشرةً إلى البحر.[145] وليس مستغرباً أن هذه الحلول المؤقّتة تسبّبت بتلوّث البحر، ما أدّى إلى نفوق أعداد كبيرة من أسماك السردين في ميناء المدينة.[146] كما إن هذه الحلول فاقمت أيضاً المشاكل ضمن المدينة. أولاً، تسرّبت مياه المجاري إلى شبكة مياه الشرب، متسبّبةً بإصابة السكان بالأمراض؛[147] وثانياً، عرقلت الوصلات المتداخلة تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي أحدث فيضانات متكرّرة للمياه في فصل الشتاء.[148] [149] وفي هذه الظروف، يضطّر العديد من سكان المدينة إلى ملازمة منازلهم.[150]

رابعاً، ألحق الصراع أيضاً أضراراً جسيمةً بشبكة الصرف الصحّي في بنغازي، حيث دُمّر العديد من الأنابيب في أحياء عدّة. وبحلول العام 2020، كانت جميع محطّات رفع مياه الصرف الصحّي البالغ عددها 28 محطةً في المدينة قد خرجت عن الخدمة، بعد أن دُمّر العديد من مضخّاتها إثر سقوط قذيفة على الشركة العامة للمياه والصرف الصحّي في العام 2017.[151] وعانى حيّ الصابري ووسط المدينة[152] بوجه خاص من فيضان مياه الصرف الصحّي، الذي شكّل تهديداً للمباني. وبعد انتهاء الاشتباكات في العام 2017، استغرق تصريف مياه المجاري من شوارع الصابري حوالى أسبوع من الوقت.[153] على الرغم من هذه الجهود، بقيت المنازل غير آمنة للسكان، ما استدعى إجراء اختبارات لفحص تلوّث المياه، وتفتيش المنازل، وتعقيم الشوارع باستخدام شاحنات الإطفاء.[154]

وقد عانت شبكة الصرف الصحّي في الجنوب أيضاً من سنوات من الإهمال، حيث تذكّر شخصٌ من سبها، كان سبق أن تطرّق إلى هذه المسألة بشكل معمّق، أن المشاكل بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وتفاقمت بعد العام 2011.[155] وكما في بنغازي، خرجت محطّة معالجة مياه الصرف الصحّي عن الخدمة جرّاء توقّف المضخّات عن العمل.[156] وفي العام 2018، تسبّب انسداد خطوط الصرف الصحّي بفيضانات واسعة النطاق في شوارع المهدية، وسكرة، والجديد، وعبد الكافي، أدّت إلى ازدحام مروري وإغلاق المتاجر، حتى إن بعض السكان اضطّر إلى الانتقال إلى مناطق ذات خدمات موثوقة أكثر.[157] بيد أن جزءاً كبيراً من المشكلة يكمن تحت السطح، حيث لا تتيح أنابيب الصرف الصحّي التالفة وصول سوى ربع المياه إلى محطّة الرفع.[158] وقد تفاقمت المشكلة بسبب الانقطاعات في التيار الكهربائي التي دامت لساعات عديدة، على الرغم من محاولات الحدّ من المشكلة عن طريق استخدام المولّدات الكهربائية.[159]

أما فيما يتعلّق بتلوّث المياه، فقد أصبحت خزّانات المياه الكبيرة في سبها، التي كانت متّصلة بالشبكة العامة، خارج الخدمة الآن، لسببٍ أساسيّ هو غياب الصيانة. فما كان إلا أن تآكلت الخزّانات، الأمر الذي تسبّب بتلوّث المياه التي تحويها.[160] وقد أعرب شخص آخر من هون عن قلقه بشأن اختلاط مياه الصرف الصحّي بالمياه الجوفية في بعض الحالات، ما زاد خطر التلوّث وتفشّي الأمراض المنقولة بالمياه.[161]

تراكم النفايات، والمولّدات الكهربائية، والعواصف الرملية

يمثّل تلوّث الهواء هاجساً بيئياً آخر في جميع أنحاء ليبيا، يُفاقِمه سوء إدارة النفايات. فعلى سبيل المثال، خلال أزمة إدارة النفايات التي شهدتها طرابلس في العامَين 2019-2020، أُغلِقَت مكبّات النفايات بعد أن بلغت سعتها القصوى، فأطلقت الموادُ العضويةُ غير المُعالَجة في تلك المكبّات كمّياتٍ كبيرةً من غاز الميثان شديد الاشتعال، ما هدّد باندلاع حرائق وحدوث انفجارات.[162] ومع تواصل الأزمة، تراكمت النفايات في الشوارع، متسبّبةً بتلوّثها وبعرقلة حركة السير.[163] وقد عمد السكان إلى حرق النفايات، في محاولةٍ للتخلّص من روائحها الكريهة وتقليل كمّياتها، الأمر الذي تسبّب بانبعاث غازات سامة ومركّبات مسرطنة في الجوّ، وأدّى إلى توقّف العمل في محطةٍ لتوليد الكهرباء في جنوب طرابلس.[164] كذلك أوضح أحد السكان في بنغازي أن التوسّع العمراني السريع فاق المساحات المتاحة لرمي النفايات، ما أسفر عن تراكمها وحرقها في المكبّات.[165] ويتكرّر النمط عينه في سبها وهون، حيث غالباً ما يؤدّي سوء إدارة النفايات إلى حرقها، ناهيك عن أن تخزين الوقود في سبها يتسبّب في أغلب الأحيان باندلاع حرائق في المستودعات، الأمر الذي يزيد مشكلة تلوّث الهواء سوءاً.[166] [167]

ولا بدّ من الإشارة إلى أن البنية التحتية للكهرباء في ليبيا ضعفت بشكل مباشر وغير مباشر بفعل الصراع، وهو ما ولّد أزمة طاقةٍ في البلاد،[168] نتج عنها استخدامٌ واسع النطاق للمولّدات الكهربائية التي ساهمت بشكل كبير في تلوّث الهواء. فقد قال أحد السكان من وسط طرابلس إن غياب ثقة المواطنين بقدرة المسؤولين على معالجة أزمة الكهرباء، جعلهم يلجئون إلى استخدام المولّدات الكهربائية العاملة بالديزل. إلا أن ذلك جاء بتكلفة شخصية وبيئية، إذ إن المولّدات موجودة في قلب مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل وسط طرابلس، لا في مناطق صناعية، وهي تطلق أبخرةً سامةً بين السكان.[169] وعليه، ثمّة حاجة ملحّة إلى اعتماد حلول الطاقة المستدامة.

والواقع أن تغيّر المناخ والتلوّث أدّيا إلى تغيير البيئة في ليبيا في السنوات الأخيرة،[170] إذا جعلاها أكثر عرضةً للظواهر المناخية المتطرّفة مثل العواصف الرملية والغبارية. وتُعَدّ مدينتا الزاوية، في الشمال الغربي، وسرت، في الشمال الشرقي، الواقعتان على الساحل، من المناطق الأكثر تأثّراً بهذه الظاهرة.[171] وقد أكّد أحد سكان تاجوراء ازدياد الرمال بشكل ملحوظ في المزارع المحلية في ضواحي طرابلس.[172] كما إن مدن البريقة وأجدابيا وسرت الواقعة في شرق البلاد شهدت عواصف رمليةً غطّتها بالكامل بالرمال والغبار، التي تجاوزت مستوياتها العتبات الآمنة.[173] وأكّدت سيدة من بنغازي أيضاً أنها لاحظت تزايد وتيرة العواصف الرملية في المدينة.[174] ويُذكَر أن العام الماضي شهد ظاهرة مماثلة في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية لليبيا، بما فيها غات، وأوباري، وسبها، والجفرة، التي ضربتها عاصفة رملية حادّة تسبّبت بانعدام الرؤية الأفقية.[175]

ناهيك عن ذلك، يؤدّي تلوّث الهواء، الناجم عن تغيّر المناخ والأنشطة البشرية، إلى مشاكل صحية عامة. فقد أشار شخصان من سبها وهون إلى أن تراكم النفايات وسوء إدارتها أثّرا مباشرةً على صحة السكان، حيث ازدادت بشكل خاص حالات الإصابة بالأمراض التنفّسية المُبلغ عنها منذ العام 2011.[176] [177] كما إن معظم السكان الذين يعيشون في جوار المنشآت الصناعية في البريقة يعانون من مشاكل تنفّسية حادّة، حيث تنتشر التهابات الجيوب الأنفية على نطاق واسع، وتكثر حالات الإصابة بسرطان الرئة في المنطقة.[178]

أَضِف إلى ذلك أن تكرار العواصف الرملية والغبارية في الربيع وأوائل الصيف أدّى إلى زيادة ملحوظة في أمراض الجهاز التنفّسي.[179] وقد تفاقمت هذه المشاكل الصحية بسبب فصول الشتاء الأكثر جفافاً وغير المعتادة في هون، حيث تحوّلت الأمراض الموسمية إلى حالات مزمنة.[180] ووصف أحد الأشخاص من المدينة هذه التغيّرات بأنها “مشكلة غير مرئية”، نظراً إلى أن لها أثراً مباشراً على الصحة العامة غالباً ما يجري تجاهله.[181] وعلى نحو مماثل، يواجه سكان بنغازي ارتفاعاً في حالات الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، وهو ما يدفع بعض الأخصّائيين في مجال الصحة هناك إلى نصح مرضاهم بالانتقال إلى مناطق ذات هواء أنظف للتخفيف من حالتهم.[182]

5. قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، والسياسات الحكومية، والانخراط الدولي

الوعي حول البيئة والمناخ

إن الوعي بشأن قضايا البيئة وتغيّر المناخ غائب عموماً في ليبيا، على الرغم من تأثير هذه القضايا الكبير على البلاد. ومثال على ذلك المقابلات التي أجريناها لغرض هذا البحث، والتي أظهرت وعياً غير مكتملٍ لدى المواطنين الليبيين في ما يتعلّق بالبيئة. فالأشخاص المشاركون في المقابلات يفتقرون، باعترافهم، إلى المعرفة حول قضايا البيئة أو تغيّر المناخ، أو إلى القدرة على التوسّع بعمقٍ عند التطرّق إليها.

أكّد المشاركون في المقابلات هذا الاستنتاج، وقالوا إن الوعي حول قضايا المناخ والبيئة ظرفيّ، وشخصيّ أكثر منه جماعيّ بطبيعته.[183] وهذا الأمر يشير إلى أن الوعي لدى معظم الليبيين يعتمد على الملاحظة الشخصية لا على استقاء المعلومات من المصادر المباشرة أو بالجهد التثقيفي.[184] [185] إن سكان مختلف المناطق هم عموماً على دراية بالمسائل التي تؤثّر مباشرةً على حياتهم اليومية، إلا أنهم قد لا يدركون تماماً نطاق التحدّيات البيئية التي تواجهها البلاد بشكل عام.[186] فعلى سبيل المثال، قد يتحلّى المزارعون في المناطق الريفية بفهمٍ أكثر دقّةً للتغيّرات البيئية مقارنةً بنظرائهم في المناطق الحضرية،[187] ولكنهم قد لا يكونون على دراية بمدى الآثار الناجمة عن تغيّر المناخ.[188] هذا ومن غير المرجّح أن يتمتّعوا بفهمٍ شاملٍ لكيفية مفاقمة الأنشطة البشرية آثارَ تغيّر المناخ.[189]

وفي هذا السياق، أعرب عددٌ من السكان عن قلقهم إزاء افتقار الليبيين عموماً لثقافة حماية البيئة، مسلّطين الضوء على المسائل العديدة المذكورة أعلاه، مثل التوسّع العمراني غير المنظّم الذي يتسبّب بتقلّص الغطاء النباتي للمدن؛[190] وقطع الأشجار؛[191] [192] والاستهلاك المفرط للمياه؛[193] وسوء إدارة النفايات والتخلّص منها بالطرق غير السليمة؛[194] [195] وتصريف مياه الصرف الصحّي في البحر واستخدام الآبار السوداء؛[196] [197] والتلوّث بالنفايات البلاستيكية؛[198] وحرق النفايات في المكبّات أو الشوارع.[199] وبينما يُعزى بعض المسائل إلى نقص الخدمات الحكومية، يشي بعضها الآخر بتجاهلٍ أساسيّ للبيئة. وهذا الانفصال بين الملاحظة والتصرّف إنما يدلّ على أن الوعي غالباً ما يكون سطحيّاً، وليس جزءاً لا يتجزّأ من المجتمع أو الأولويات الحكومية.[200]

لكن ثمّة إقراراً عاماً على ما يبدو، برَزَ في أعقاب الفيضانات الكارثية التي اجتاحت درنة، بأن تغيّر المناخ حقيقة وليس “دعاية دولية”،[201] إذ ذكر جميع الأشخاص الذين قابلناهم أنهم لاحظوا تغييراً واضحاً في المناخ في السنوات الأخيرة. فقد ألقوا الضوء على ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدّلات هطول الأمطار،[202] [203] والتصحّر؛[204] [205] وتفاوت الفصول؛[206] [207] وظواهر المناخ المتطرّفة، مثل العواصف الرملية والغبارية، والعواصف المطرية؛[208] [209]وارتفاع مستويات سطح البحر وانخفاضها.[210] ومع ذلك، ثمّة ما يشير إلى أن هذا الوعي قد يكون تفاعلياً ومرتبطاً بقضايا محدّدة أكثر منه استباقياً وشاملاً.[211] فوفقاً للمقابلات، من المرجّح أكثر أن تكون الاستجابات لمخاطر مثل الفيضانات استجابات فورية.[212] ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذه الجهود هي عادةً عبارة عن حلول قصيرة الأجل، تفتقر إلى التخطيط الشامل، وبالتالي إلى استراتيجية طويلة الأمد من شأنها الحدّ من المشاكل المتجذّرة.

قدرة المجتمعات المحلية على الصمود

تعتمد قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في الغالب على المبادرات المحلية والجهود الفردية. فقد طبّقت منظماتٌ كثيرةٌ العديد من البرامج المحلية حتى العام 2011، إلا أن هذه البرامج قَلَّت إلى حدّ كبير مذّاك الحين.[213] أما الجهود الشعبية التي تُبذَل في ليبيا حالياً، فهي استجابة مباشرة للتقاعس الحكومي في مواجهة التحدّيات البيئية.[214]

يعمل بعض المنظمات في طرابلس وزليتن على رفع الوعي حول التلوّث بالنفايات البلاستيكية، والتشجيع على حماية البحر. كذلك تتولّى إحدى الشركات تجميع الزيوت المُستعمَلة من المطاعم للحؤول دون رميها في البحر.[215] وفي سبها، يكافح السكان المحليون تراجع القطاع الزراعي بمحاولة إعادة دمج الشباب في الإنتاج الزراعي، ناهيك عن بعض الجهود التي تُبذَل لمواجهة مشكلة إدارة النفايات المتعاظمة.[216] وعلى نحو مماثل، أطلق الشباب في يفرن مبادرةً محليةً باسم “أصدقاء الجبل” لزيادة الغطاء النباتي على الجبال وفي طرابلس.[217]

في المقابل، تعمل منظمة Earth في بنغازي على زيادة المساحات الخضراء، وتعليم السكان المحليين كيفية زراعة الأشجار والحفاظ عليها.[218] كذلك أطلق الهلال الأحمر والكشّافة في المدينة العديد من المبادرات التي تركّز على التثقيف البيئي، في حين تُعنى منظمة “تنمية 360” بمعالجة قضايا الاستدامة وتغيّر المناخ.[219] إضافةً إلى ذلك، تتولّى جمعية علم الأحياء البحرية في ليبيا، وهي جمعية لا تبغي الربح، دراسة الأحياء البحرية والتوعية بشأن الأجناس المُعرَّضة للانقراض في المياه الليبية.[220] وعلى الصعيد الفردي، تعاوَن أفرادٌ في بنغازي مع البلدية في تنظيم حملات تطوّعية لتنظيف الشواطئ، كما عمل طلابٌ على مشاريع تخرُّج تُركّز على البيئة.[221]

بيد أن الجهود المجتمعية الرامية إلى تخفيف حدّة المشاكل البيئية في ليبيا، سواء عبر منظمات المجتمع المدني أم الأفراد، تواجه تحدّيات عدّة، من ضمنها العائق الكبير المتمثّل في غياب الدعم الحكومي. فحكومة الوحدة الوطنية كانت أقرّت قوانين تنظيمية قيّدت عمل المنظمات البيئية في ليبيا.[222] وفي مناطق مثل سبها، لا تعجز السياسات الحكومية عن دعم هذه الجهود فحسب، بل تعيق فعلياً المبادرات الهادفة إلى تعزيز القدرة على الصمود. فالأُسَر المحلية التي تحاول إعادة دمج أفرادها الأصغر سنّاً في الزراعة تواجه صعوبات نتيجة اعتماد الحكومة الكبير على استيراد المنتجات الزراعية، بدلاً من دعم الإنتاج الزراعي المحلي. وهذا ما يقلّص تنافسية المزارعين المحليين، ويهدّد قدرتهم على مواصلة الزراعة.[223]

يُضاف إلى ذلك أن المبادرات البيئية غالباً ما تفتقر إلى التمويل الكافي، ولا تدوم طويلاً، ويعوزها الدعم الكافي لتحقيق أثرٍ على المدى الطويل.[224] [225] على سبيل المثال، قد تفشل المبادرات الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي في ظلّ غياب أنظمة الريّ المستدامة، إلا إذا كان المتطوّعون يتمتّعون بالمعرفة الكافية حول الاهتمام بالشتول.[226] ثم إن هذه المبادرات مُجزَّأة، يغيب عنها التنسيق الواضح بين مختلف المنظمات المحلية والأفراد.[227] ومن دون استراتيجية جماعية أو موارد مشتركة، تصبح معالجة المشاكل البيئية مهمّةً شاقّة.

أخيراً، تبقى وتيرة هذه الجهود بطيئة، والفئات المُستهدَفة منها محدودة. فالاهتمام بالتحدّيات البيئية يُعَدّ أكثر شيوعاً بين أفراد محدّدين، ولا سيما بين جيل الشباب.[228] وهذا التركيز الضيّق يحدّ من الأثر المحتمل لهذه المبادرات، الأمر الذي يُبرِز الحاجة إلى مشاركة أوسع ونهج أكثر شمولاً لرفع مستوى الوعي.

الاستجابات الحكومية والانخراط الدولي

شهدت ليبيا، على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، نمطاً متواصلاً من الإهمال الحكومي تجاه البيئة. فمنذ نهاية عهد القذافي في العام 2011، ركّزت الحكومات المتعاقبة على التحدّيات السياسية والأمنية[229] على حساب القضايا البيئية. ويتجلّى عدم الإعطاء الأولوية للقضايا البيئية في غياب البيانات الإعلامية أو الاهتمام الحكومي بشأن المشاكل البيئية المتفاقمة.[230] زِد على ذلك أن مغادرة الشركات الأجنبية البلاد بسبب الوضع الأمني عقّد الأمور أكثر، وترك فراغاً في الجهود التي من شأنها معالجة هذه التحدّيات.[231] في هذا السياق، قال أحد السكان طرابلس إن حكومة الوحدة الوطنية غالباً ما تعلن عن مبادراتٍ ليست إلا استعراضات دعائية، إذ إنها في نهاية المطاف لا تفضي إلى أيّ نتائج ملموسة. وأوضح مفصّلاً أكثر أن الفهم الوحيد للقضايا البيئية يتمحور حول جمع النفايات.[232] [233]

وقد اتّفق المشاركون في المقابلات على أن المؤسسات الحكومية لم تتّخذ أيّ إجراء جدّي لمعالجة المشاكل البيئية. فالجهود التي بذلتها وزارة البيئة في السابق، بما فيها تنظيم برامج وحملات التوعية، كانت إلى حدّ ما حثيثةً أكثر،[234] وأما اليوم، فيُنظَر إليها على أنها غير فعّالة في التعامل مع المشاكل البيئية.[235] كما إن المكاتب التابعة للوزارة، والتي يُفترَض بها تنفيذ سياسات هذه الأخيرة على الأرض، تعمل بصورة رئيسة على المستوى المركزي بدلاً من المستوى المحلي، ما يسفر عن فجوة بين الوزارة ومكاتبها.[236]

وأعطى المشاركون في المقابلات أمثلةً عدّة تشير إلى تقاعس الهيئات البيئية، على غرار التوسّع العمراني غير المنظّم في كلّ من طرابلس وبنغازي وسبها؛ وانخفاض عدد الآلات والمواد المدعومة المُقدَّمة للمزارعين؛[237] وتلوّث الشواطئ ومياه البحر في المدن الساحلية؛ وانتشار الآبار السوداء.[238] ولفت أحد سكان بنغازي إلى أن فيضانات درنة كشفت النقاب أكثر عن ضعف استجابة الحكومة، الأمر الذي ترك السكان في حالة من انعدام اليقين بشأن العواقب البيئية والخطوات التالية لإعادة الإعمار.[239] فالنازحون جرّاء الفيضانات لا يفهمون ما حدث لمنازلهم، وما إذا كان بإمكانهم العودة إليها أم البقاء خارج المدينة.[240]

وفي غياب السياسات الحكومية القوية، تطرّق المشاركون في المقابلات إلى الدور المحتمل للمنظمات الدولية، حيث أشاروا إلى أن هذه الأخيرة ركّزت على القضايا السياسية، والهجرة، وتمكين المرأة، والتعليم، إلا أنها لم تولِ القضايا البيئية الاهتمام بعد.[241] [242] كذلك اقترحوا أن تركّز البرامج الدولية في المستقبل على تعزيز الوعي البيئي عن طريق البرامج التعليمية ووسائل الإعلام المحلية؛[243] [244] والتوعية حول العواصف وكيفية الحدّ منها؛ وزيادة الغطاء النباتي في ليبيا؛[245] وإجراء الأبحاث حول الوضع البيئي العام والحلول الممكنة.[246]

ولا بدّ للدعم الدولي أيضاً أن يشمل إقامة الشراكات مع الهيئات المحلية، مثل وزارة التعليم العالي، وتنفيذ المشاريع كجزء من برامج تنميةٍ أوسع نطاقاً. فمن شأن هذا النهج أن يساعد في ضمان تطبيق الأبحاث التي تُجرى محلياً تطبيقاً فعّالاً على المستوى الوطني، وبالتالي سدّ الثغرة بين البحث والتطبيق العملي.

6. خاتمة

تقف ليبيا عند مفترق طرقٍ حرج، حيث تواجه مجموعةً واسعةً من التحدّيات البيئية التي تهدّد سُبُل عيشها، واقتصادها، وصحّتها العامة، بدءاً من ندرة المياه، وصولاً إلى التصحّر.

تشكّل المياه الجامع المشترك بين التحدّيات البيئية كافّة التي تواجهها ليبيا، نظراً إلى سوء إدارتها على المستويات كافّة. فصحيح أن شبكة مشروع النهر الصناعي العظيم، التي تهدف إلى توفير تغطية مائية وطنية، تصل إلى العديد من المناطق، إلا أن بنيتها التحتية تَجاوَزها الزمن، ولحقت بها أضرارٌ جسيمةٌ في العقد الماضي، حيث حصلت فيها تسرّبات كبيرة، وطالَها التلوّث في بعض الحالات. وفي المناطق الخارجة عن نطاق شبكة مشروع النهر الصناعي العظيم، انتشرت الآبار السوداء على نحو غير منظّم، ما فاقم مشكلة ندرة المياه وتسرّب المياه المالحة. هذا ولا يُصار إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحّي والمجاري نظراً إلى غياب محطّات المعالجة، بل غالباً ما تُصرَّف المياه بعد استخدامها مباشرةً في البحر، متسبّبةً بتلوّث البيئة البحرية، أو في آبار سوداء تفتقر إلى العزل السليم، ما يؤدّي إلى فيضان مياه الصرف الصحّي وتلوّث المياه الجوفية.

ناهيك عن ذلك، أثّر كلٌّ من سوء إدارة المياه، والتوسّع العمراني، والانعكاسات الضارّة لتغيّر المناخ، بشكل حادّ على الإنتاجية الزراعية. وفي حين توقّف الدعم الحكومي للمزارعين، لم يتمكّن معظمهم من التكيّف مع تقنيات الريّ الموفّرة للمياه. وقد هجرت اُسَرٌ عديدةٌ كانت تعتمد تقليدياً على الزراعة في معيشتها مزارعَها بحثاً عن فرصٍ أفضل في المدن حيث توجد خدماتٌ موثوقةٌ أكثر. والواقع أن هذه العواقب هي واسعة النطاق، إذ لا تؤثّر على الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات الزراعية فحسب، بل تؤدّي أيضاً إلى انخفاض كمية الغذاء المزروع محلياً. هذا الوضع يهدّد الأمن الغذائي، ويجعل السكان أكثر اعتماداً على الواردات، التي تتأثّر بتقلّبات الأسواق العالمية وتَعَطُّل سلاسل الإمداد.

وقد زاد تغيّر المناخ من ندرة المياه وموجات الحرّ والتصحّر في السنوات الأخيرة، في حين فاقم التوسّع العمراني هذه المشاكل، مع ازدياد قطع الأشجار، والاستخراج المفرط للمياه، وتلوّث الهواء. ويُرجَّح أن تؤدّي هذه العوامل الناتجة عن المناخ والأنشطة البشرية إلى تآكل التربة وزيادة الغبار في البلاد، ما يعني أن ليبيا قد تشهد ظواهر مناخية متطرّفة بشكل متكرّر أكثر. وستخلّف العواصف الرملية والغبارية بشكل خاص أضراراً بالغةً على الاقتصاد والزراعة والصحة العامة، لا في ليبيا فقط، بل في أوروبا أيضاً. ومع دخولنا موسم العواصف الرملية والغبارية، سيكون من الأهمية بمكان مراقبة هذه المسألة عن كثب.

لقد شرعنا في إجراء هذا البحث عقب فيضانات درنة في أيلول/سبتمبر 2023، وبينما كنّا نكتب الخاتمة، كانت أزمةٌ جديدةٌ تتكشّف في زليتن، شرق طرابلس، حيث تسبّب ارتفاع منسوب المياه الجوفية المُختلَطة بمياه الصرف الصحّي، بحدوث فيضانات واسعة النطاق في المدينة. فقد غرقت الشوارع، وأصبح تلوّث المياه مستشرياً، وأضحَت أساسات المباني معرّضةً للخطر. وأفيد بأن العديد من الأُسَر غادرت منازلها وانتقلت إلى المدن المجاورة، فيما توشك أزمةٌ صحيةٌ كبيرةٌ على الحدوث. وبالرغم من تقديم الدعم الدولي من هولندا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، لم يُفهم بعد نطاق المشكلة الكامل.

ولا بدّ من تسليط الضوء هنا على ظاهرة مهمّة، وهي انتقال السكان من المدن التي ضربتها الظواهر المناخية المتطرّفة، أو التي تعطّلت فيها البنية التحتية للخدمات، إلى المدن الكبرى سعياً وراء خدمات موثوقة أكثر. هذه الهجرة تزيد الضغط على المدن الكبرى، وتسرّع توسّعها ونموّها السكاني، وترهق كلّاً من البنية التحتية للخدمات والبيئة. نتيجة ذلك، قد تتفاقم الأزمات في المراكز الحضرية بسبب فشل المدن الطرفية الأصغر حجماً. فالفيضانات التي اجتاحت درنة مثلاً أسفرت عن نزوح ما يزيد عن 40,000 شخص إلى بنغازي وطبرق. وعلى النحو نفسه، تسبّب تدهور القطاع الزراعي وندرة المياه في سبها بحركة هجرة من طرابلس إلى مصراتة. كما إن الأزمة التي تشهدها زليتن حالياً تسبّبت أيضاً بأشكال مماثلة من الهجرة.

لم تتّخذ الحكومة أيّ إجراء جدّي في مواجهة هذه الأزمات، واقتصرت استجابتها، بدلاً من ذلك، على الحلول التفاعلية قصيرة الأجل، التي تعكس غياب استراتيجية طويلة الأمد. وسيكون لعدم إعطاء الأولوية للقضايا البيئية عواقب بعيدة المدى. ولذا، ثمّة حاجة ملحّة إلى تحوّل جذري نحو نهجٍ يكون تكاملياً وشاملاً واستراتيجياً أكثر بهدف الحدّ من هذه الأزمات في ليبيا. أولاً، ينبغي أن تُبدي الحكومة إرادةً سياسيةً لمعالجة هذه التحدّيات، من خلال وضع رؤيةٍ لكيفية معالجة أسبابها الجذرية. ثانياً، لا بدّ للحكومة من أن تضع في صلب أولوياتها صيانة البنية التحتية للخدمات وتوسيعها، بالاستفادة من خبرات وموارد البلدان الشريكة أو المنظمات الدولية. ثالثاً، يجب دعم هياكل الحوكمة البيئية القادرة على الصمود في وجه التقلّبات السياسية، فهي ستكون أساسيةً في إدارة الموارد بشكل مستدام، وتحقيق التنمية، ووضع إطار سياساتٍ وأنظمةٍ بيئيةٍ ومراقبتها. أخيراً، من الضرورة بمكان الاستثمار في التعليم ومبادرات التوعية لتعزيز ثقافة تقدير البيئة لدى الليبيين.

7. مواضيع لمزيد من البحث

مواضيع متعلّقة بالمياه

- ممارسات الاستهلاك المفرط للمياه

- الحفر المفرط لآبار المياه الخاصة

- أثر التوسّع العمراني على مصادر المياه

- أثر التيار الكهربائي على توفّر المياه

- تسرّب مياه البحر إلى المياه الجوفية

- محطّات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحّي

- دور الشركات في مشاريع المياه

- حالة البنية التحتية للمياه

- نماذج إدارة المياه

- مسح للمناطق المتّصلة (بشكل قانوني وغير قانوني) بمشروع النهر الصناعي العظيم

- أسباب التفاوت في توزيع المياه

- ممارسات الحفاظ على المياه

- تخريب البنية التحتية للمياه وسرقتها

- صيانة البنية التحتية للمياه

مواضيع متعلّقة بالزراعة والتصحّر

- أثر التوسّع العمراني على الزراعة

- أثر تغيّر المناخ على الأراضي الزراعية

- أثر ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل

- أثر تقلّص الزراعة على الهجرة

- استخراج المياه الجوفية للريّ في الأراضي الزراعية المرويّة سابقاً بمياه الأمطار

- حالة قطاع الزراعة والإنتاجية الزراعية

- حالة إنتاج زيت الزيتون

- أثر تقلّص الزراعة على الأمن الغذائي

- أثر الحروب في المناطق الأخرى على الأمن الغذائي

- دراسة استقصائية حول المشاريع الزراعية

- دور اليد العاملة الأجنبية في إنعاش قطاع الزراعة

- إعادة تشجير الحزام الأخضر

- استصلاح الأراضي القابلة للزراعة المفقودة في عصر تغيّر المناخ

- أثر فقدان الأنواع النباتية والحيوانية على النظم البيئية

- أثر الحرب على قطاع الزراعة

- دعم الحكومة للمزارعين

- تقنيات الريّ المُوفّرة للمياه

- أسباب التصحّر الناتجة عن المناخ والأنشطة البشرية

- أثر تغيّر المناخ على كمية المنتجات الزراعية وجودتها

- أثر تقلّص المساحات الخضراء على المجتمع

- الأثر الاقتصادي لانخفاض الإنتاج الزراعي على سُبُل عيش المزارعين

- الاهتمام المتزايد بالزراعة الشخصية

- الواردات الغذائية في ليبيا

- أثر العواصف الرملية والغبارية على الزراعة

- إعادة دمج الشباب في الإنتاج الزراعي

مواضيع متعلّقة بالتلوّث

- أثر النموّ السكاني على التلوّث

- حالة محطات معالجة مياه المجاري والصرف الصحّي

- صيانة محطات معالجة مياه المجاري والصرف الصحّي

- أثر ضعف البنية التحتية للصرف الصحّي على الصحة العامة

- أثر تصريف مياه المجاري على البيئات البحرية

- أثر صيد الأسماك بالديناميت على البيئات البحرية

- أثر تلوّث المجاري على الصيد الأسماك

- أثر الآبار السوداء على تدهور الأراضي

- أثر الآبار السوداء على الصحة العامة

- أثر فيضانات مياه الصرف الصحّي وسيولها على البنية التحتية

- معالجة الانتشار المتزايد للآبار السوداء

- تلوّث المياه الجوفية

- مكافحة التلوّث بالنفايات البلاستيكية

- حالة قطاع إدارة النفايات الصلبة

- أثر النفايات الصلبة على جودة الهواء

- أثر النفايات الصلبة على الأمراض المنقولة بالهواء وأمراض الجهاز التنفّسي

- أثر حرق النفايات على الصحة العامة

- إرساء نموذج لإدارة النفايات في ليبيا

- أثر توليد الكهرباء على جودة الهواء

- أثر العواصف الرملية والغبارية على المناطق المجاورة

مواضيع متعلّقة بقدرة المجتمعات المحلية على الصمود، والسياسات الحكومية، والانخراط العالمي

- مبادرات رفع الوعي في ليبيا

- دمج الوعي البيئي في المناهج التعليمية

- تحسين السياسات والإشراف الحكوميَّين

- إقامة الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني

- وضع استراتيجية طويلة الأمد لتخفيف آثار تغيّر المناخ

- وضع استراتيجية طويلة الأمد لتحسين البنية التحتية

- تطوير المبادرات المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني

- إعداد قائمة بالأولويات المتعلّقة بالبيئة من أجل صنع السياسات

- التوعية حول إعادة التدوير والتلوّث بالنفايات البلاستيكية

مواضيع أخرى

- الهجرة من المدن الطرفية إلى المراكز

- تدابير الصمود في مواجهة الأحداث المستقبلية الناجمة عن تغيّر المناخ

- المصادر البديلة للمولّدات الكهربائية

[1] Climate Diplomacy, “Conflict in Libya and the Derna Dam Burst”, Climate Diplomacy, https://climate-diplomacy.org/case-studies/conflict-libya-and-derna-dam-burst.

[2] WMO, “Storm Daniel Leads to Extreme Rain and Floods in Mediterranean, Heavy Loss of Life in Libya”, ReliefWeb, September 12, 2023, https://reliefweb.int/report/libya/storm-daniel-leads-extreme-rain-and-floods-mediterranean-heavy-loss-life-libya.

[3] Farah Najjar, “Libya Floods Updates: Hundreds Feared Dead as Storm Daniel Lashes Derna”, Al Jazeera, September 11, 2023, https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/9/11/libya-floods-live-news-hundreds-feared-dead-as-storm-daniel-lashes-derna.

[4] شهدت درنة سلسلةً من الفيضانات الناشئة من الوادي في أوائل أربعينيات القرن الماضي، وأواخر الخمسينيات والستينيات. أنظر:

Dave Petley, “The Failed Dams in Wadi Derna in Libya”, PreventionWeb, September 13, 2023, https://www.preventionweb.net/news/failed-dams-wadi-derna-libya.

[5] نتيجةً للأحداث المتعاقبة والدراسات التي تلَتها، أُنشِئ سدّ البلاد وسدّ سيدي أبو منصور في سبعينيات القرن الماضي لحماية المدينة من أيّ فيضانات محتملة. وبلغت سعة سدّ سيدي أبو منصور 22،5 مليون متر مكعّب من المياهن وهو السدّ الأبعد، حيث يقع على بُعد 14 كيلومتراً عن المدينة. أما السدّ الأقرب إلى المدينة، سدّ البلاد، فكانت سعته 1،5 مليون متر مكعّب من المياه. أنظر:

Samy Magdy, “Libya Was Mired in Chaos and Corruption. For Years, Warnings the Derna Dams May Burst Went Unheeded”, Associated Press, September 18, 2023, https://apnews.com/article/libya-derna-dams-collapse-floods-corruption-neglect-chaos-45f76d2ac76be634865539a27b518ada.

[6] Gaia Rigodanza and Fabjan Lashi, “Satellite View: Understanding the Impact of Storm Daniel”, UNDP Blog, October 19, 2023, https://www.undp.org/blog/satellite-view-understanding-impact-storm-daniel.

[7] Ayman Werfali and Ahmed Elumami, “Libya Floods Wipe Out Quarter of City, Thousands Dead”, Reuters, September 13, 2023, https://www.reuters.com/world/africa/more-than-1000-bodies-recovered-libyan-city-after-floods-minister-2023-09-12/.

[8] Ayman Werfali and Ahmed Elumami, “Libya Floods Wipe Out Quarter of City, Thousands Dead”, Reuters, September 13, 2023, https://www.reuters.com/world/africa/more-than-1000-bodies-recovered-libyan-city-after-floods-minister-2023-09-12/.

[9] Bob Henson and Jeff Masters, “Eye on the Storm: The Libya Floods: A Climate and Infrastructure Catastrophe”, Yale Climate Connections, September 13, 2023. https://yaleclimateconnections.org/2023/09/the-libya-floods-a-climate-and-infrastructure-catastrophe/.

[10] Associated Press, “Flooding Death Toll Soars to 11,300 in Libya’s Coastal City of Derna, Aid Group Says”, Associated Press, September 15, 2023, https://apnews.com/article/libya-floods-derna-storm-daniel-mass-graves-21b1a195d261a642e12dac13f0d19431.

[11] Patrick Wintour, “Up to 2,000 Feared Drowned after Libyan City Hit by ‘Catastrophic’ Storm Floods”, The Guardian, September 11, 2023, https://www.theguardian.com/world/2023/sep/11/storm-daniel-floods-libya.

[12] ReliefWeb, “Tropical Storm Daniel – Sep 2023”, ReliefWeb, https://reliefweb.int/disaster/fl-2023-000168-lby.

[13] International Medical Corps, “Libya Flooding: Situation Report #11 (December 19, 2023) – Libya”, ReliefWeb, December 19, 2023, https://reliefweb.int/report/libya/libya-flooding-situation-report-11-december-19-2023.

[14] UNICEF, “Libya Humanitarian Situation Report 6 Daniel Floods”, November 4, 2023, https://www.unicef.org/media/147566/file/Libya-Humanitarian-SitRep-Daniel-Floods-November-2023.pdf.

[15] Madjid Zerrouky and Nissim Gasteli, “‘We can lose everything but our souls’: The forgotten victims of Libya’s Storm Daniel”, Le Monde, September 22, 2023, https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2023/09/22/we-can-lose-everything-but-our-souls-the-forgotten-victims-of-libya-s-storm-daniel_6138605_114.html.

[16] CEOBS, “The Environmental dimension of Libya’s flood disaster” CEOBS, September 2023, https://ceobs.org/the-environmental-dimensions-of-libyas-flood-disaster/.

[17] المرجع السابق.

[18] Jessica Corbett, “Climate change made Libya flooding up to 50 times more likely, 50% more intense”, Yale Climate Connections, September 27, 2023, https://yaleclimateconnections.org/2023/09/climate-change-made-libya-flooding-up-to-50-times-more-likely-50-more-intense/.

[19] International Committee of the Red Cross (ICRC), “Terms of Reference used for the Benghazi Sanitation Masterplan”, 2021, https://www.icrc.org/en/download/file/164845/tor_a_1_-_benghazi_technical_tor_sanitation_master_plan.pdf.

[20] تتمتّع ليبيا بثلاث مناطق مناخية: المناخ الصحراوي، ومناخ السهوب، والمناخ المتوسّطي.

[21] ICRC, “Terms of Reference”.

[22] World Population Review, “Tripoli Population 2024”, last accessed March 17, 2024, https://worldpopulationreview.com/world-cities/tripoli-population.

[23] يمتدّ الحزام الأخضر في البلاد بمحاذاة ساحل البحر المتوسّط، بطول 200 كيلومتر بين طرابلس ومصراتة.

[24] Le Monde, “In Western Libya, Deforestation, Drought and Urbanization ‘Have Destroyed Everything’”, Le Monde, May 4, 2023, https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/05/04/in-western-libya-deforestation-drought-and-urbanization-have-destroyed-everything_6025354_124.html.

[25] Malak Altaeb, Developing Agribusiness to Empower the Local Agriculture Sector in Tripoli, 2021, North African Policy Initiative (NAPI), https://napipolicy.org/wp-content/uploads/2021/01/NAPI-Jan-2021-Policy-Briefing-Paper-Malak-Altaeb.pdf.

[26] Abdelnaser Omran, Salahaldein Alsadey, and Maria Gavrilescu, “Municipal Solid Waste Management in Bani Walid City, Libya: Practices and Challenges,” Journal of Environmental Management and Tourism II, no. 2 (2011): 228-237, https://www.researchgate.net/publication/227599691_Municipal_solid_waste_management_in_Bani_Walid_City_Libya_Practices_and_challenges.